あしあと

市宝探訪(仏像)

- 初版公開日:[2013年04月02日]

- 更新日:[2021年2月19日]

- ID:783

東明寺(とうみょうじ)・木造薬師如来立像(もくぞうやくしにょらいりゅうぞう)-湊-

湊の東明寺(真言宗智山派)は奈良時代の養老(ようろう)2年(718)の創建といわれ、かつては海岸に位置し、「東足寺」と称していましたが、江戸時代の寛保(かんぽう)2年(1742)の大津波の後、現在地に移転しました。

本尊の薬師如来立像はカヤの一木造りで、高さ216cmの巨像です。右手はひじを曲げて掌を正面に向け、左手は腰の脇前に下ろして薬壷(やっこ)を持っています。仏像の特徴・様式から、制作年代は平安時代中期から後期と推定されています。また、平成18・19年度には、この像の大規模な修理が行われました。

昭和29年県指定有形文化財。

※一木造り(いちぼくづくり):一本の木材から仏像本体を彫り出す技法。

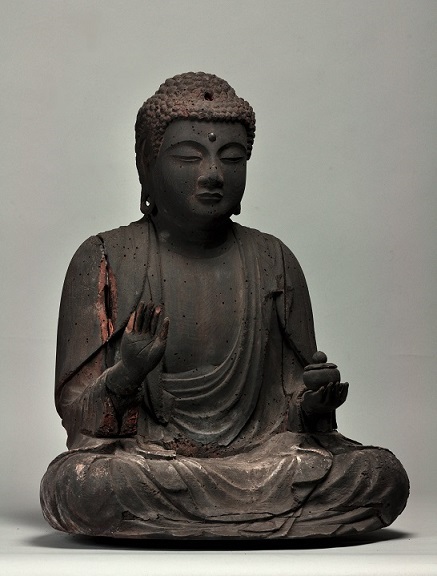

道場寺(どうじょうじ)・木造阿弥陀如来坐像(もくぞうあみだにょらいざぞう)-上-

上(かみ)の道場寺(真言宗智山派)に安置されている阿弥陀如来坐像は、江戸時代、この地から出て四国の徳島藩主蜂須賀(はちすか)侯の側室となった「たな」女が寄進したと伝えられています。

ヒノキの寄木造りで、高さ67.8cm、頭に宝冠を載せています。額の白毫は水晶製、目は玉眼(ぎょくがん)で、両膝を横にゆったりと出し、胸から腹部へのくびれを大胆に表しており、全体的にみて安定感を与える造形美を示しています。

また、この像の下腹部胎内に墨書があり、鎌倉時代初期の安貞(あんてい)元年(1227)に制作されたことがわかっています。

昭和53年県指定有形文化財。

※寄木造り(よせぎづくり):複数の木材で仏像をつくる技法。

※白毫(びゃくごう):仏の眉間にある白い毛。

万福寺(まんぷくじ)・銅像釈迦如来坐像及び両脇侍坐像(どうぞうしゃかにょらいざぞうおよびりょうわきじざぞう)-篠部-

篠部の万福寺(真言宗豊山派)は、鎌倉の戦火を逃れてきた僧道円が船で走水から篠部に渡った後、浜辺に庵(いおり)をつくり本尊を安置したことがはじまりとされています。

本尊は三尊像であり、釈迦如来坐像(高さ28.5cm)を中尊とし、向かって右に文殊菩薩(もんじゅぼさつ・高さ11.7cm)、左に普賢菩薩(ふげんぼさつ・高さ12.0cm)を脇侍として配しています。文殊菩薩は獅子の背に、普賢菩薩は白象の背に座っています。中尊の制作年代はその様式から鎌倉時代前期と推定されていますが、普賢菩薩には南北朝期の刻銘が見つかっています。

昭和56年県指定有形文化財。

岩坂(いわさか)・木造虚空蔵菩薩坐像(もくぞうこくうぞうぼさつざぞう)-岩坂-

虚空蔵菩薩坐像は、岩坂共有墓地の虚空蔵堂(岩坂堂)に安置されています。

高さ69.5cm、カヤの一木造りで、本体・蓮華座の全てを一木から彫り出して造られています。「鉈彫り(なたぼり)」と呼ばれる様式のもので、関東・東北地方に流行していましたが、全国的には類例の少ないものです。。頭部には五智如来(ごちにょらい)の宝冠、左手に如意宝珠をささげ、右手は垂れて与願印をなしています。彫り方や面相に中国・宋の時代の影響が見られ、鎌倉後期の制作と推定されています。

昭和54年県指定有形文化財。

※如意宝珠(にょいほうじゅ):あらゆる願いをかなえるといわれる珠。

※与願印(よがんいん):右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて向けて下に垂らす印。

東福寺(とうふくじ)・木造千手観音坐像(もくぞうせんじゅかんのんざぞう)-富津-

東福寺(真言宗智山派)は、鎌倉時代中期の建長2年(1250)の創建とされています。

本尊の千手観音坐像は、高さ46.7cm、寄木造りで玉眼を入れ、写実的な姿をしています。寺伝によれば、本像は漁民たちが網で引き上げた材木によって造られているそうです。

大正9年(1920)、富津の大火で本堂が焼失した際、とある一人の老婆が本尊を背負って避難したことで焼失を免れたという話が伝わっています。

また、昭和44年(1969)に京都国立博物館の国宝修理事務所で解体修理が行われた際には、「嘉暦(かりゃく)2年(1327)2月29日 仏師覚賢」の胎内銘が発見され、鎌倉時代後期に制作されたことがわかりました。

昭和48年市指定有形文化財。

安国寺(あんこくじ)・木造不動明王坐像(もくぞうふどうみょうおうざぞう)-亀田-

安国寺は、足利尊氏(あしかがたかうじ)が夢窓疎石(むそうそせき)のすすめに従い、南北朝動乱期の戦死者の霊を弔うために全国に建立したとされています。

不動明王坐像は、高さ84cm、カヤの一木割矧造りで、磐座の上に結跏趺坐(けっかふざ)しています。瞋目相を表し、眼はガラスの玉眼で大きく見開かれ、口には歯6本をむき出しています。

この仏像は、室町時代の永正16年(1519)に佐貫地方に起こった動乱で破損しましたが、天文8年(1539)に修理されたことが胎内の墨書銘により判明しています。

昭和53年市指定有形文化財。

※一木割矧造り(いちぼくわりはぎづくり):一木からある程度彫り出した像にノミを入れて木目に沿って割り、内刳り(うちぐり)を施してから矧ぎ合わせる技法。

※瞋目相(しんもくそう):怒りで目をむき出しにした表情。

安国寺(あんこくじ)・銅造十一面観音坐像懸仏(どうぞうじゅういちめんかんのんざぞうかけぼとけ)-亀田-

亀田の安国寺には、銅製の懸仏の所蔵もあります。

懸仏とは、銅の円板に仏像を浮彫りにし、吊り下げられるように輪を取り付けたものです。

この懸仏は、直径15cm、厚さ5mmの青銅製で、左手に水瓶(すいびょう)を持った十一面観音像が彫り出されています。背面には阿弥陀三尊の梵字に続いて銘文が陰刻され、「文明弐拾年」とあることから、1477年(室町時代中期)の作と考えられています。

また、寺伝によれば、この像は足利尊氏の護身仏で、出陣の際に鎧の下に入れていたとされています。

昭和53年市指定有形文化財。

光明寺(こうみょうじ)・木造釈迦如来坐像及び両脇侍坐像(もくぞうしゃかにょらいざぞうおよびりょうわきじざぞう)-鶴岡-

光明寺は鶴岡字含富里(がんぶり)にあり、含富山福蔵院(がんぶざんふくぞういん)と号する真言宗の寺院です。鎌倉時代中期の建治(けんじ)3年(1277)、僧頼秀(らいしゅう)によって創建されたと伝えられています。堂塔はたびたび火災にあってきましたが、この釈迦三尊像は以前まで境内北側の山上の釈迦堂に安置されていたため、幸いにも難を逃れてきました。

中尊の釈迦如来坐像は、像高90cm、蓮華座(れんげざ)に載り、総高166cm、文殊菩薩像は獅子座に載り総高173cm、普賢菩薩像は象座に載り総高171cmの大きさです。いずれも檜ヒノキ材を用いた寄木造りで、鎌倉時代の制作と推定されています。

昭和53年市指定有形文化財。

光明寺(こうみょうじ)・木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)-八田沼-

この地蔵菩薩像は、八田沼の光明寺(曹洞宗)から少し離れた場所にある、通称「田の草地蔵堂」に安置されています。ヒノキの寄木造りで木造の蓮華座に立ち、像高は180cmを測る長身の仏像です。「宝珠錫杖(ほうじゅしゃくじょう)地蔵」とよばれる形態のもので、輪光背を持ち、右手に錫杖、左手に宝珠を持っています。

台座には墨書があり、室町時代後期の嘉吉(かきつ)2年(1442)に高橋時光夫妻が施主となって制作されたことが記されています。

昭和58年市指定有形文化財。

※光背(こうはい):仏像の背後につける光明を表す装飾。

延命寺(えんめいじ)・銅像地蔵菩薩坐像(どうぞうじぞうぼさつざぞう)-竹岡-

竹岡の街中には、延命寺(真言宗智山派)の所管する露座(ろざ)の地蔵菩薩坐像があります。寺伝によれば、江戸時代中期にこの地方に疫病が流行し、亡くなった多くの人々の供養のために、延命寺の住職が勧進してこの地に建立したとされています。

享保5年(1720)、江戸神田の鋳物師河合兵部(かわいひょうぶ)によって制作され、胎内には信者からの願文が多数納められたといわれています。高さ177cm、結跏趺坐の像で、慈悲円満の相好です。右手に錫杖(しゃくじょう)を持ち、かつては左手上に宝珠がありました。

昭和48年市指定有形文化財。

※結跏趺坐(けっかふざ):足背で左右それぞれのももを押さえる形の坐相。座禅の際の足の組み方。

※相好(そうごう):仏の顔つき、顔かたち。

寳龍寺(ほうりゅうじ)・木造地蔵菩薩坐像(もくぞうじぞうぼさつざぞう)-宝竜寺-

宝竜寺に所在する寳龍寺(真言宗智山派)は、平安時代の仁和(にんな)元年(885)の創建と伝えられています。

本堂に安置されている木造地蔵菩薩坐像は、像高51.3cm、ヒノキ材の寄木造りで、頭部は円頂、水晶の白毫で、体躯は半跏楽坐(はんからくざ)形をしています。

室町時代中期の15世紀の製作と推定されていますが、この時期は仏像彫刻の造形が衰えていた時期と考えられており、彫法や身体表現に確かなものを感じさせるこの仏像は、当代一級の仏師による作と考えられています。

平成25年市指定有形文化財。

※半跏(はんか):片足をほかの足のももに組んですわること。結跏趺坐に対する略式の座禅法。

金蔵院(こんぞういん)・木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)-本郷-

本郷の金蔵院(真言宗豊山派)本堂に安置されている木造地蔵菩薩立像は、像高94.6cm、ヒノキ材の寄木造りで、金銅製瓔珞を胸に掛け、両足を揃えて直立し、沓(くつ)を履いています。

鎌倉時代末から南北朝時代に制作されたと推定されており、胎内には宝永2年(1705)の銘札3枚、文化12年(1815)の修理札1枚、文久2年(1863)の祈祷札1枚が納入されていました。

また、沓を履く地蔵菩薩像の例は西日本で多く見られますが、県内では類例が少ないものです。この仏像も西国の仏師によって製作された可能性があります。

平成25年市指定有形文化財。

※瓔珞(ようらく):インドの貴族が珠玉や貴金属に糸を通して作った装身具。仏像の装飾にも使われる。

円鏡寺(えんきょうじ)・木造阿弥陀如来坐像(もくぞうあみだにょらいざぞう)-八幡-

八幡の円鏡寺本堂脇陣に安置されている木造阿弥陀如来坐像は、もともとは鶴峯八幡宮(天羽八幡)の本地仏であったと伝承されています。像高88.6cm、ヒノキ材の寄木造りで漆箔仕上げがされています。結跏趺坐し、両手は弥陀定印を結び、腰裳(こしも)や大衣の裾を蓮華座(れんげざ)から垂下させる「法衣垂下式(ほうえすいかしき)像」です。

16世紀初頭、真里谷(まりやつ)武田氏による鶴峯八幡宮再興の際に、鎌倉の一級仏師によって制作された可能性が高いとされています。

平成25年市指定有形文化財。

福恩寺(ふくおんじ)・木造阿弥陀如来坐像(もくぞうあみだにょらいざぞう)-西川-

福恩寺(浄土宗)の本堂に安置されている木造阿弥陀如来坐像は、鎌倉時代後期から南北朝時代の制作と推定されています。像高は54.6cm、針葉樹の丸太材を縦に割った面を前面に利用し、背面は丸太の弧を活かして造像されています。

頭部の螺髪が上部で省略されていることから、本来は宝冠を伴っていたと考えられています。

引き締まった鎌倉風を思わせる面貌、着衣等の作風から、当時の一流仏師の作と考えられています。

平成30年市指定有形文化財。

医光寺(いこうじ)・木造薬師如来坐像(もくぞうやくしにょらいざぞう)-富津-

医光寺(真言宗智山派)の本尊である木造薬師如来坐像は、鎌倉から南北朝時代に制作されたと考えられています。

像高52.3cm、左手に薬壺を持ち、右手は施無畏印を作り、結跏趺坐します。台座は蓮華座、光背は円光背です。

大部分をカヤの一木で造り、木芯を残して内刳を残さない構造から、地元仏師の作だと考えられています。

衣文線が自然で、面部の造形も秀麗なこの仏像は、仏教美術品として優秀なだけでなく、富津市の中世社会を知る資料として貴重なものです。

令和2年市指定有形文化財。

正覚院(しょうかくいん)・木造薬師如来坐像(もくぞうやくしにょらいざぞう)-上-

正覚院(真言宗豊山派)所蔵の木造薬師如来坐像は、南北朝時代に制作されたと考えられています。もともとは、上の神妻地区にあった光厳寺(こうごんじ)の本尊でしたが、お寺の老朽化により、平成29年に正覚院に移管されました。

像高41.0cm、左手に薬壺を持ち、右手で施無畏印を作ります。

小さいながら精巧な作風の法衣垂下式坐像であり、1380年代前後に鎌倉の宅間法眼浄宏(たくまほうげんじょうこう)の工房で制作されたと推定されており、中世における富津市と鎌倉の交流を示す貴重な資料です。

令和2年市指定有形文化財。

※法衣垂下式:腰裳(こしも)や大衣の裾を蓮華座(れんげざ)から垂下させる作風。

※宅間派:平安時代末期から南北朝時代に活躍した絵仏師の流派。浄宏は関東宅間派と呼ばれる分派のひとり。