あしあと

子育てコラム

- 初版公開日:[2022年02月01日]

- 更新日:[2026年2月1日]

- ID:6944

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

子育てに役立つさまざまな情報を「子育てコラム」としてお届けします!

広報ふっつにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

令和7年度

令和8年2月号 子育て短期支援事業

寒さが続く2月。体調を崩しやすい季節でもあり、育児や家事に追われる毎日は、心も体も疲れがたまりがちです。

そんなとき、「少し休みたい」「気軽に頼れる場所があれば…」と感じることはありませんか?

富津市では、保護者の方が病気や出産、仕事の出張、または育児疲れを感じた際などに、お子さんを一時的にお預かりする「子育て短期支援事業」を実施しています。

市内の自立援助ホーム「希望の杜」で、2歳から小学6年生までのお子さんをお預かりし、ショートステイ(宿泊)は、月7日まで利用できます。

心と体をリフレッシュするためにも、一人で抱え込まず、まずはこども家庭課へご相談ください。

令和8年1月号 子どもの体調不良を見分けるポイント

小さなお子さんは、体温調節機能や免疫の働きが発達途中にあり、体調を崩しやすいものです。また、季節の変わり目や冬の時期は、朝晩の気温差や空気の乾燥、感染症の流行等があり、特に体調管理に気を付ける必要があります。お子さんの体調を管理するうえで、家庭で気を付けておくべきポイントを確認してみましょう。

子どもの体調不良を見分けるポイント

- 体温

子どもの平熱は、だいたい36.5℃から.37.4℃で大人よりもやや高めです。1日の中でも差がありますし、個人差も大きいので、元気な時にときどき測って平熱がどのくらいか知っておきましょう。普段より高めの場合は、着せすぎではないか、室温が高くないかなど確認してみましょう。 - 食欲

子どもは、食事のメニューやその時の気分によって、食べる量にムラがありますが、極端に食欲が落ちている場合は、体調不良ではないか疑ってみましょう。その他に咳や鼻水、のどの痛み、腹痛や下痢などの症状がないかよく確認してみましょう。 - 睡眠

寝ている時や寝付く時、普段通りよく眠れているか確認しましょう。夜泣きがいつもよりひどいときは、発熱や腹痛、その他風邪症状など眠れない原因かないか、探ってあげましょう。

冬は例年、季節性インフルエンザが特に流行する時期です。手洗い・うがいなど基本的な予防をしたうえで、日々のお子さんの体調の変化に早めに気付けるようにしましょう。

令和7年12月号 冬も外で楽しもう

冬の寒い時期になりました。おうちの中で過ごす時間が増えてきたのではないでしょうか。冬の外にはこの時期ならではの発見や楽しみがたくさんあります。朝の冷たい空気の中を歩くと、霜柱や氷が見つかることがあります。身近にある自然と触れることで季節の変化を感じ、自然への興味が広がります。

風のある日には、しゃぼん玉や凧あげもおすすめです。風の力を感じながら遊ぶことができます。凧あげをする際は、電線や遊具等に引っかからないよう、広い場所で行いましょう。

また、公園での鬼ごっこやボール遊びは、冬でも体を温めながら遊べます。体を動かすと、気持ちもリフレッシュします。

冬に外遊びする際には、防寒対策をしっかり行いましょう。服装は、動くと汗をかくこともあるので、重ね着をして調整ができるようにすると安心です。汗をかいたらタオルで汗を拭き、冷える前に着替えましょう。

帰った後は、しっかりと手洗いうがいをして、温かい飲み物を飲むとほっと一息つけます。寒い季節では、短い時間でも外で体を動かすことが、子どもの体力づくりや成長につながります。体力の向上により、インフルエンザ等の感染症への抵抗力が増します。また、太陽を浴びることで骨の成長に必要なビタミンDの生成にも役立ちます。親子で冬の自然を感じながら、元気に外遊びを楽しみましょう。

令和7年11月号 保育園ってどんなところ?

市役所の保育課窓口では、お子さんの入園にあたり、「保育園と幼稚園てどう違うの?」などと質問されることがよくあります。確かにいろいろな施設の種類があって分かりづらいですよね。そこで今回は、お子さんを預ける施設についてご紹介します。

お子さんを預ける施設は、保育所(園)、認定こども園、幼稚園など、さまざまあります。保育所(園)は、保護者が就労、妊娠や出産などの理由で常時家庭で保育できない場合に、代わって保育することを目的とした施設で、その多くが産後8週間の産休明けから受入れをしています。幼稚園は、就労等の要件を問わず、満3歳から小学校就学前のお子さんを受け入れる施設で、全国共通の教育課程に基づく教育を受けることができます。この保育所(園)と幼稚園の二つの機能を併せ持っている施設が認定こども園になります。

では、実際にどんな過ごし方をするのでしょうか。公立保育所の一日の例をご紹介します。

- 午前7時30分 開所、朝の時間外保育

- 午前8時30分 登所

- 午前9時30分 遊びや活動、おやつ(3歳未満児のみ)

- 午後1時15分 給食、昼寝(3歳以上児は午後1時30頃から)

- 午後4時45分 おやつ(3歳以上児は午後5時00頃から)

- 午後6時30分 降所、夕方の時間外保育

- 午後8時30分 閉所

施設によって開園時間や過ごし方は異なりますので、詳細は市、または各施設のHPなどをご確認ください。

令和7年10月号 ハロウィンにお子さんと仮装を楽しんでみよう

10月といえばハロウィン!

ハロウィンに、仮装する理由をご存知ですか?

ハロウィンは、紀元前のヨーロッパにて、10月31日の祭礼「サウィン」が起源とされています。

「サウィン」では、日本の「お盆」と同様に、死後の世界との扉が開くとされており、この時期になると、先祖の霊だけではなく、悪い霊や魔女などがやってきて人間たちに災いをもたらしたり、いたずらされてしまうと言い伝えられていたことから、人間たちが身を守るために仲間に見せかけ仮装したのが始まりだそうです。

仲間に見せかけるために、魔女、ゴースト、ドラキュラ、黒猫、狼男、といった恐ろしい怪物などに変身するのが定番となっていますが、最近は好きなアニメのキャラクターなどに仮装する人も増えているみたいです。

【仮装を選ぶ時のポイント】

- 安全第一:マントや小道具が引っかからないように注意。視界を遮らない帽子やマスクを選びましょう。

- 動きやすさ:お子さんが自由に動けるよう、窮屈すぎない服を選びましょう。

- 着脱しやすさ:トイレやお昼寝のタイミングも考えて、簡単に脱ぎ着できるものがおすすめ。

- 本人の『なりたい』気持ちを大切に:お子さんが仮装を楽しむ気持ちがなにより大切です!

衣装を購入せずに、ビニール袋やフェルト、折り紙などを活用し、仮装の衣装を作成するのもおすすめです。家にあるもので作れば、準備から当日までずっと楽しい思い出に。

ハロウィンはお子さんが自由に想像をふくらませる絶好の機会。

お子さんのなりたいものに仮装して、「トリックオアトリート!(お菓子をくれないといたずらするぞ!)」と唱え、家族みんなでハロウィンを楽しんでみてはいかがですか。

令和7年9月号 自然のなかで子育てを楽しもう

身近な場所を散歩してみると、今まで気付かなかったさまざまな発見に繋がります。何気なく通り過ぎていた場所も、ゆっくりと歩いてみるとその季節に咲く花や草木の様子など、四季折々の変化を感じることが出来ます。

さまざまな自然に触れていくなかで、「これはなんだろう」と子どもが興味を持った時に、図書館や移動図書を利用して、図鑑で調べたり、季節の絵本を読んだりするのも良いですね。興味を持って一緒に調べる事で、親子の会話も広がるのではないでしょうか。

まだ暑い日が続いています。地面から近いほど気温が高くなるため、外出は過ごしやすい時間帯を選び、水分補給や虫除け対策も忘れずに。

子どもたちは、まだわからない事、知らない事もあり、興味がある事には夢中になってしまう事もあります。自分自身で身を守れるようになるために、大人がリードをして、道路の歩き方、危険な場所や有毒な動植物なども、その都度知らせて行きましょう。

また、プランターや鉢植えで手軽に育てられる野菜や草花もたくさんあるので、お子さんとの専用農園を作っても良いですね。季節の野菜や草花を育ててみると、日々の生長の様子や変化、独特のにおいなどを感じることができ、そこに集まってくる昆虫などを知ることもできます。収穫した野菜を、家族で食べることも楽しみのひとつになります。

外に出られない日には、お部屋の窓を開けるだけでも、気分転換にもなります。子どもの頃の体験が心豊かなものとなるよう、まずは身近な自然に触れてみませんか。

令和7年8月号 子どもの熱中症予防・対策について

年々平均気温が高くなってきた近年、熱中症は夏季において注意しなければならないことの一つになってきました。

子どもの場合では顔が赤かったり、ひどく汗をかいていたりする場合も熱中症を起こしている可能性があります。子どもは特に汗をかく機能が未熟で、体に熱がこもり、体温が上がりやすくなります。また体重に比べて体表面積が広い分、外気温の影響を受けやすいと言えます。身長も低いため地面からの照り返しも強く受けます。屋外で遊んでいると、楽しさに夢中で体の異変に気づかず重症化してしまうことがあるので、周囲の大人が顔色や汗の量などに気を配る必要があります。

もし熱中症かなと思ったら、重症度によって対処方法は異なりますが、基本は「速やかに身体を冷やすこと」です。

では、体温を下げるにはどうしたらいいでしょうか?

「放熱」環境の温度を下げる。涼しい場所に移動する。衣服を脱ぐ。

「伝導」冷水、氷、冷却素材を、太い血管が通る首、脇、そ径部に当てる。

「対流」うちわや扇風機で風を送る。

「気化」湿度の低い所で水滴を噴霧し気化熱で体温を下げる。などの方法があります。

日頃から、のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分補給しましょう。「のどが渇いた」と思った時にはかなりの水分が失われています。室内遊びも油断しないようにしましょう。

子どもの特徴・行動を把握して、この夏も安全に楽しく過ごせるよう熱中症の予防・対策を取りましょう。

令和7年7月号 寝る子は育つ

「同じ時間に起きる」、「同じ時間に寝る」といった規則正しい生活を送り、質の良い睡眠をとることは、子供の健やかな成長と健康保持のために大切です。

睡眠には「レム睡眠(体を休める睡眠)」と「ノンレム睡眠(脳を休める睡眠)」があります。この2つの睡眠を交互にとり、1晩のうちに3から4回繰り返します。睡眠中は脳と体が、交互に休んでいます。

体が休んでいる「レム睡眠」では、脳は起きている状態で、昼間に学習した内容や記憶の整理などの情報処理を行っています。

脳が休む「ノンレム睡眠」では、体は起きている状態で、成長ホルモンが分泌され、体の成長や脂肪の分解、免疫・代謝機能が増強され、疲労の回復を行っています。

また、質の良い睡眠は、日中の体調や集中力、意欲に良い影響があるようです。

良い睡眠をとるための4つのポイント

- 朝の光を浴びる

毎朝、同じ時間におきてカーテンを開けましょう。朝の光を浴びると、心身共にすっきり目覚めます。 - 朝ごはんを食べよう

朝ごはんは勉強や運動に必要なエネルギー源です。朝ごはんを食べることで体温が上がり、元気に活動できます。 - 昼間はしっかり体を動かそう

体を動かすことで心地よく疲れ、夜早く、深く眠ることができます。 - 夜は暗くして早く寝よう

毎日できるだけ同じ時間に布団に入りましょう。早く寝ることが朝のすっきりした目覚めにつながります。

夜にテレビやゲーム、スマートフォンなどを使いすぎると良い睡眠が得られません。家族で使う時間のルールを決めましょう。

昔から「寝る子は育つ」と言われています。

十分な睡眠がとれるように、日々の生活を振り返ってみましょう。

令和7年6月号 パパの育児参加は家族みんなに良い影響

6月第3週日曜日(今年は6月15日)は父の日ということで、今月号ではパパ向けのコラムをお届けします。

女性も男性と同じように就労する共働き世帯が増えていると言われています。実際に本市の調査(子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査)でも、小学生の子のいる母親がフルタイムで就労している割合は、平成25年度の33.8%から令和5年度は48.4%へ増えています。

ママが職場に復帰し、働き続ける上ではパパの積極的な家庭生活への参加が求められることもあると思いますが、家事や育児に対して、義務感が先行しているパパも多いのではないでしょうか。

パパが積極的に家事や育児に参加することは、ママやお子さんへの良い影響が期待できるだけでなく、パパにとってもお子さんの日々の成長をより感じられたり、新しい視点が見えるようになります。

お子さんはあっという間に成長していきますので、育児に関われることは人生の中でも限られた貴重な経験と捉えることもできます。

そのためには、自身の働き方も見直してみる必要があるかも知れません。仕事との両立は大変なこともありますが、家事や育児をすることは、パパ自身の人生を豊かにするための権利と捉え、もっと楽しんでいけるといいですね。

令和7年5月号 子どもの成長に合わせて室内の事故防止に努めましょう

大人も緊張がゆるむ家の中は、子どもの事故が最も起こりやすい場所と言われています。

とはいえ、家の中では子どもを見ながら家事などをこなさなければならず、ずっと子どもの手を離さず生活することはできません。

よく見ているつもりでも、一瞬の油断やスキに事故は起こるもの。事故が起こる前にあらかじめ対策が立てられるよう、普段から情報を収集し、対策しておくことが必要です。

家の中をチェックしてみよう

- 誤飲・窒息の危険

床や、手の届く所に電池、洗剤、化粧品などはありませんか? - 転落の危険

窓やベランダなどの近くに、踏み台となるものを置いていませんか? - やけどの危険

暖房器具やポット等が手の届くところにありませんか? - 溺れる危険

浴槽に水を溜めっぱなしにしていませんか?

月齢や発達の段階によって起こりやすい事故も変わってきます。お子さんの成長に合わせ、想定される危険を改めて確認し、安心して過ごせる環境となるよう、いま一度家の中をチェックしてみましょう。

令和7年4月号 こどもの言い間違いってどうしたらよいの?

新たに入園・入学・進級した皆さま、おめでとうございます。子どもたちはどんどん成長し、できることが増えていきますね。

さて、子どもの言い間違いが気になることはありませんか。

筆者の子どもも、2歳男児は「いらっしゃいませーアイスでーす。何?(アイスは何にしますか?)」といった言葉足らずなところがあったり、5歳女児も「おすくり(おくすり)」「芋ペンキ(芋けんぴ)」「せっさく(せっかく)」といった言い間違いがあったりします。意味が分からずに聞き返すと、子どもたちは怒り出します。

子どもの言い間違いについての対応として、基本的には、大人が子どもの話の内容をくみ取り、理解してあげてください。そのうえで、正しい言葉を教えてあげても良いでしょう。そうすることで、子どもは、大人が自分の言葉を分かってくれた、伝わったと自身を持つことができます。

もちろん、あまりにも気になるようでしたら、言語聴覚士などの専門職に相談してください。こども家庭課にもお問い合わせいただければ、関係部局をご案内できます。

子どもの言い間違いはよくあることで、成長と共に次第になくなっていくかと思います。その時々のクスッと笑える言い間違いは、ほほえましいですよね。メモして振り返ったら面白いかもしれません。

令和6年度

令和7年3月号 おいしい言葉を探してみよう

絵本に描かれている食べ物がとびきり美味しそうに見えることはありませんか?絵本の食べ物は匂いもしなければ、味も音もしません。

なぜ美味しそうに見えるのでしょうか。

それは本の中の絵が色彩豊かで上手に描かれていることも一因かもしれませんが、美味しそうに見せるための工夫がされているからです。

包丁で野菜を切る「トントン・ザクザク」、お肉が焼ける「ジュージュー」、スープを煮込む「コトコト・グツグツ」、湯気が出ている「ホカホカ」、熱いものを食べる時の「フーフー・ハフハフ」…これらの言葉はオノマトペと呼ばれています。絵だけの食べ物が美味しそうに見えるのは、オノマトペの効果もあるのです。

オノマトペは同じ言葉を繰り返すことが多く、リズムもあるため、小さな子にも伝わりやすいとされています。日々の生活の中でオノマトペを使った声掛けをすることで、子どもはより多くの言葉に触れ、心を成長させることにつながります。「ぷるん」としたプリン、「くたっ」と煮込んだ野菜、「ねばっ」とした納豆…オノマトペ以外の言葉を合わせると、食感を表す言葉は445語もあるそうです。中国語では144語、英語では77語だそうなので、食に関する日本語の表現が多彩であることがわかります。

時間のあるときは、絵本に出てきたメニューを絵本と同じ作り方で作ってみてはいかがでしょうか。いつも食べているホットケーキを、フライパンいっぱいに大きく焼いて…お気に入りの絵本の主人公になった気分で作って食べてみましょう。「焼いているとフツフツ穴があいてきて、いい匂いがしてきたね」、「ふわふわに焼けたね」、「シロップをとろーりかけようね」など、食を表す言葉を添えて、おやつや食事の時間がより一層楽しくなるかもしれません。

令和7年2月号 バレンタインデーに手作りのモノと感謝の想いを・・・。

2月14日はバレンタインデーです。昔は、女性から男性にチョコレートを渡し、想いを伝える日という考え方がスタンダードでしたが、今では、「家族チョコ」や「友チョコ」のように、家族や友達など身近な人に感謝の想いを伝え、プレゼントを渡すということも増えてきていると思います。

バレンタインデーをきっかけに、お子さんと一緒にお菓子などを作って、お子さんが感謝を伝えたい人にプレゼントをしてみるのはいかがでしょうか。

モノを作る、感謝の想いを持つことは、お子さんにとって良いことがあります。

モノを作るときは、何を作るか、作りたいモノにはどんな材料が必要か、材料をどう使うか、どんな道具を使うか、飾りつけはどうするかなど、たくさんのことを考えて、多種多様な作業をする必要があります。こういったことは、お子さんの創造力を高めて、お子さんの脳の活性化に繋がります。難しい作業は、オノマトペ(擬音語や擬態語)を使って、お子さんたちがわかりやすいようにアドバイスしてあげることでスムーズに作業が進むかもしれません。

また、感謝の気持ちを持つことは、ポジティブな気持ちになり、幸福感が高まって、日々の生活を豊かにすると言われています。脳科学の研究では、感謝の気持ちを持つ人は、幸福ホルモンと呼ばれる脳内物質セロトニンなど、脳とからだに良い作用を与えるホルモンの分泌が盛んになることが明らかになっています。

前述したもの以外にも、良いことがあり、例えば一緒にモノづくりをすることで、家族間でのコミュニケーションを深めるきっかけにもなります。

みんなが幸せになるバレンタインデーにしてみてはいかがでしょうか。

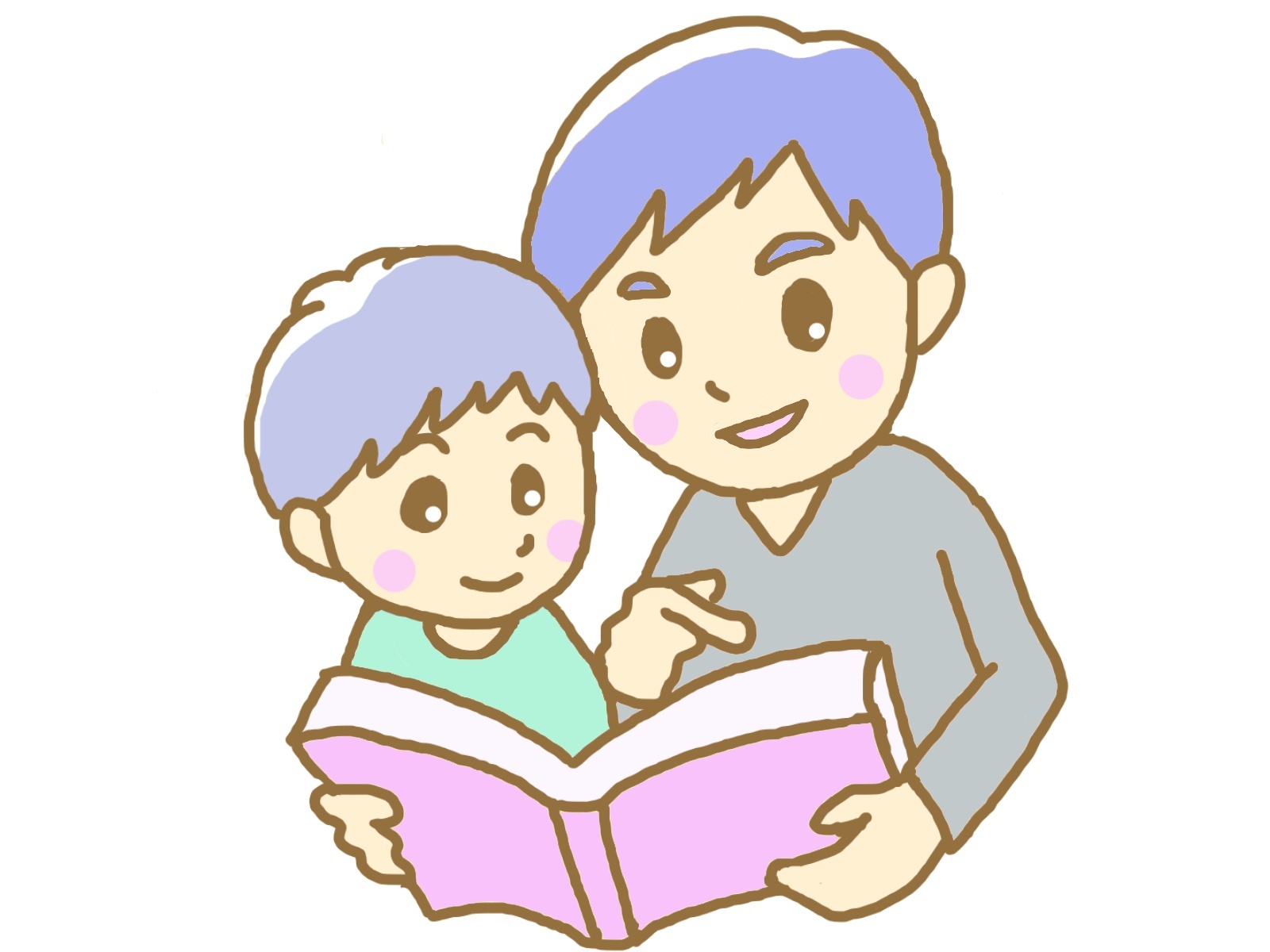

令和7年1月号 親子で絵本の時間を楽しもう

テレビやスマートフォン、ユーチューブなど、子どもを取り巻くメディアはたくさんありますが、楽しさを演出する工夫をして、親子で絵本を楽しむ時間を過ごしてみませんか。

一緒に物語を楽しむ大人がいることによって、子どもはお話の楽しさや愛情を感じていきます。

親にとっても、子どもの反応や表情から、子育ての楽しさや成長を感じることができます。

楽しさを演出して絵本を読むためのポイント

- 絵本と向き合う環境をつくる

まずは、テレビ等のメディアを消し、他のおもちゃを片付けて、絵本に集中できる環境をつくりましょう。柔らかく肌触りの優しいクッションやマットを用意したり、時には図書館に出かけたりして、絵本を読むのに快適な環境を整えるのもいいですね。 - 一緒に読むことを楽しむ

読み方など細かいことは気にしないで大丈夫です。聞き取りやすい声で話し、内容の雰囲気をなるべく壊さないよう心がけます。子どもはお母さん・お父さんに読んでもらうだけで嬉しく、安心感を得ることができます。 - いつでも好きな時に読む

子どもの気が乗らない時、飽きてしまった時は無理に読まなくて大丈夫です。たとえ短い時間であっても、読み聞かせで親子が触れ合う時間は、気持ちをリラックスさせてくれる大切なコミュニケーションタイムになります。

今日はテレビを消して、お子さんと一緒に絵本の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。

令和6年12月号 非暴力コミュニケーション「機中八策」のご紹介

「機中八策®」は、千葉県の児童相談所長が考えた、子どもとのスムーズな対話術です。

大人がしてほしい行動を子どもがしてくれないとき、ついつい、大人は子どもが青ざめてしまう言動のブルーカードを切ってしまいがちです。

「ブルーカード」とは、「(ひ)否定形・禁止」「(ど)怒鳴る・叩く」「(い)嫌味を言う」「(お)脅す」「(と)問う・聞く・考えさせる」「(ぎ)疑問形」「(ば)罰を与える」「(なし)なじる・人格否定する」という、暴力的でわかりにくいコミュニケーションをいいます。

たとえば、宿題をせずテレビを見ている子どもに対して、大人が「テレビばっか見るなって(否定形)いつも言ってるでしょ(怒鳴る)」といった言動は、ブルーカードです。

しかし、親も意識して練習することで、子どもがほっこりあたたかい気持ちになれる「オレンジカード」に切り替えていけます。

「オレンジカード」とは、「(ほ)ほめる・認める」「(ま)待つ」「(れ)練習する」「(か)代わりにする行動を示す」「(が)環境づくり(い・ち・お・し環境づくり・いつも、近づいて、穏やかに、静かな環境)」「(や)約束する」「(き)気持ちに理解を示す」「(を)落ち着く」という、わかりやすく伝わりやすいコミュニケーションをいいます。

たとえば、「テレビを消し(子どもが話せる状態になるまで「待って」)宿題をできた子どもをほめる」などの関わり方があります。

「ほめられる」「自分の気持ちを理解してくれる」などオレンジカードをたくさん切ってもらえれば、子どもは自信がつき、自己肯定感が育ちます。今回ご紹介したのは「機中八策®」のほんの一部分ですが、皆さんも普段からオレンジカードを切れるよう、一緒に練習してみませんか。

令和6年11月号 「保活」って何をすればいいの?

「保活」とは、子どもの保育園等への入園に向けて保護者が行う活動のことです。

お子さんを預ける施設は、保育所(園)・認定こども園・幼稚園等、さまざまあります。

保護者の生活スタイルやお子さんにどんなことを体験させたいかなど、希望に合わせた施設を選ぶことが重要です。

「保活」の開始時期は、ご家庭の状況などによって異なりますが、4月入園を希望の場合は、前年の11月から申込受付が開始となるため、保育施設の見学等を考慮して、早めに始めていただくと安心です。

では、「保活」は具体的にどんなことをしたらよいのでしょうか?

- 市のホームページや市役所窓口等で情報収集し、気になる保育施設が見つかったら、どんな保育施設なのか実際にお子さんと一緒に見学に行きましょう。(事前に必ず保育施設に直接電話をしましょう。)

- 希望の保育施設をいくつか検討し、市役所や保育施設で申請用紙等を取得しましょう。

- 申請期間は、入園する時期によって異なります。詳細は、市ホームページや入所案内を確認し、期限内に申請しましょう。

- わからないことがあったら、市役所に相談しましょう。

スケジュールをしっかり立て、「保活」をすることで、お子さんにとって良い環境を選び、保護者も安心して保育施設に預けられるようにしたいですね。

令和6年10月号 季節を感じるあそびをしてみましょう

夏の暑さも和らぎ、徐々に過ごしやすい季節になってきました。

夏から秋にかけては、特に季節の変化を感じることができます。

お家の周りや普段よく行く公園などでもお子さんが興味を持ちそうな木の実や色づいた落ち葉などを見つけることができると思います。

普段のあそびに加えて、秋を感じるあそびを取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 木の実拾い

代表的なものでドングリなどがありますが、それ以外にもさまざまな種類の木の実があります。形や大きさなどを指定して集めてみたり、誰が一番多く集めることができるのか競争しても楽しいかもしれません。 - 落ち葉でお絵描き

色付きの早い木であれば、緑色以外にも黄色やオレンジ、赤や茶色などカラフルな落ち葉を見つけることができます。色や形がさまざまなので、集めた落ち葉を画用紙に張り付けて何かの形を作ってみたり、お子さんの描いた絵に重ねて洋服のようにしてみるのもおすすめです。 - 松ぼっくりを使った工作

秋になるとよく見かける松ぼっくりですが、少しの工作でさまざまなものに変身させることができます。例えば、いくつか集めてリースを作ったり、他の木の実と合わせて人の形などを表現することもできます。また、1つだけでも色を塗って装飾すれば小さいクリスマスツリーのようなものを作ることもできます。お子さんと一緒に作ってみてはいかがでしょうか。

令和6年9月号 空腹が一番のごちそう

おいしい料理を作っても子どもが食べてくれない…そのようなことはありませんか?

「食事をしよう、ごはんを食べよう」と気持ちが向くのは、空腹を感じた時です。

子どもの食事で大切なことは料理の内容だけでなく、空腹状態で食卓に着けるように整えることも必要です。

空腹で食卓に向かうと、好物ではない物もおいしく食べられることがあるようです。

【空腹で食卓に向かうポイント】

- 食事やおやつの時間を決める。

保育園などへ行く平日の食事時間は決まっていますが、休日もなるべくその時間を崩さないようにしましょう。そうすると体にリズムができ、同じ時間におなかがすくようになります。 - おやつに注意する。

おやつは3食の食事の不足を補う役割がありますが、次の食事に影響しない量を心がけましょう。また、食事の直前にお菓子やジュースなどをとることは避けましょう。 - 体を動かす。

テレビやゲームなどの室内遊びだけでなく、外に出て体を動かしましょう。体を動かして遊ぶ楽しさも、保護者の方と一緒に身に付けられるといいですね。 - 夕食は早めにとる。

夜遅い食事は、消化器官の未発達の子どもには負担が大きくかかります。また、就寝時間が遅くなると生活リズムが崩れ、翌日の朝食に影響してしまいます。

幼児期の食事は、心身の成長・発育に大きく影響します。子どもの健やかな成長のため、保護者の皆さんの生活も合わせて振り返ってみてはいかがでしょうか?

令和6年8月号 こどものことお話してみませんか?

子育てをしていると、本当にこれで良いのかと思うことがたくさんあります。

今ネットには「子育てはこうあるべき!」というさまざまな情報があふれ、自分の子育ては間違っているのではないかと、不安になることがあるのではないでしょうか?

仕事や家事に追われ、こどもにしっかり向き合えていない。

うちの子はよそのお子さんに比べて遅れているのでは?わがままばかり言って、ちっともいうことを聞いてくれない、怒りたくはないけれど、ついイライラして叱ってしまう…

そんな時、あなたには誰か相談できる人はいますか?

パートナーや両親、祖父母、兄弟姉妹等の家族、保育所や幼稚園や学校の先生、友だち、誰でもいいから、ひとりで悩みを抱え込まず、こどものことお話してみませんか?

相談できる家族はいない、親に相談すると説教されてしまうのではないかと心配、先生や友だちには話しづらい…

そんな時には、市役所のこども家庭課にご相談ください。

こども家庭課では「子育ての話何でも聴きます窓口」を設置しています。子育てについての悩みやお話を伺い、アドバイスや相談機関の紹介をすることができます。

話すだけでも気持ちが整理されて心が軽くなり、お子さんへの接し方がきっと変わると思います。

「こどものことお話してみませんか?」

令和6年7月号 お手伝いと子どもの成長

保護者の皆さんが仕事や家事、育児で忙しい毎日の中、お子さんが少しでも家のことをしてくれるととても助かりますよね。

お子さんの成長に合わせたお手伝いを継続していくことで、家事スキルが身についたり、保護者が助かったりするだけでなく、お子さんの成長にも良い影響を与えると考えられています。

お手伝いのメリット

【自己肯定感を育む】

家族から「ありがとう」と感謝され、家族の一員として役立っているという達成感を感じることができ、またその積重ねにより、自己肯定感が育まれます。

【自分で考える力を育む】

お手伝いを続けていくうちに、より効率的・効果的にするにはどうすればよいかを考え、工夫するようになります。

お子さんだけで考えられなくても保護者の方と一緒に考え、取り組むことで自分で考える力が育まれます。

【親子の絆が深まる】

一つのことに一緒に取り組んだり見守ったりすることで、短い時間でも同じ時間を共有でき、感謝の気持ちを伝えるなど、お子さんとの会話も生まれ、コミュニケーションの機会が増えます。

保護者としては、「自分でやった方が早い」「教える時間がない」とも考えがちですが、お子さんの成長の伴走者として、完璧を求めず、寄り添い、見守ってみてはいかがでしょうか。

就学前・小学生・中学生・高校生とお子さんの成長に合わせ、お手伝いの内容も変わっていきます。

これから迎える夏休みに向け、お子さんとどんなことができるか話合うのもいいかもしれませんね。

令和6年6月号 休日のお出かけには電車がおすすめ

お子さんとのお出かけはマイカーで、という方が多いと思います。

小さなお子さんがいるご家庭では持ち運ぶ物も多いためハードルもありますが、一人でトイレができるようになったお子さんとのお出かけには電車の利用をおすすめします。

1.さまざまなメリット

- 親が運転に集中することから解放されるので、コミュニケーションがしやすい。

- いつもと違った体験をすることで新しい発見、刺激を得られる。

- さまざまな車両の色や形、駅名や路線図などの情報から、認知能力を高めることに役立つ。

- 駅名から文字を覚えたり、路線図から地理やそこまでにかかる時間などに関心を持つようになる。

- 何番線に乗る、〇〇駅で〇〇線に乗り換える、乗り間違えた時や乗り過ごした時にどうするかなど思考のトレーニングになる。

- 公共の場でのルールやマナー、決められた時間で行動することなど社会生活に必要なさまざまなことを学べる。

- 成長してから、自ら行動範囲を広げることに役立つことが期待できる。

2.事前の準備

お出かけ前の準備として、前もって電車を利用するイメージを伝え、お約束をしておくと安心です。

「他にもお客さんがいるから、電車の中では小さな声で話そうね。約束できる?」といった感じです。

また、静かに遊べるようなおもちゃや絵本なども用意しておくといいでしょう。

令和6年5月号 野菜嫌いへの対応

子どもが苦手な食材といえば、野菜を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

緑色や赤色などの見た目、トマトなどの酸味、ピーマンなどの苦み…苦手とする理由はさまざまです。

味覚は口内や舌の表面にある「味蕾(みらい)」と呼ばれる器官で感じ取っていて、乳幼児には約1万個存在すると言われています。

この数は加齢とともに減少し、成人になると約7,500個になるそうです。

味蕾で感じる味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5つの基本味で構成されています。

その中でも酸味は食品の腐敗を、苦味は食品の毒性を示す味として、人間が本能的に避ける味になっています。

乳幼児は味蕾の数が多く、大人より味覚が敏感なことも野菜を苦手とする一因かもしれません。

幼少期は食経験のなかでさまざまな味を知っていき、食べられる味に広がりが出て味覚の発達につながっていくため、薄味を心掛けて素材の味を知っていくことも大切にしていきたい時期です。

酸味のあるトマトは加熱によって酸味が和らぎ、苦味のあるピーマンは油で炒めると苦味がコーティングされ和らぐと言われています。スープに入れる、ツナなどと炒めるなど、苦手な味を和らげる調理を試してみてください。

調理の工夫のほか、野菜を育てたり、食事の準備を手伝うことがきっかけとなって子ども自ら「一口食べてみる」と挑戦することもあります。

夏野菜の苗が出回り始めるこの時期、家庭菜園を始めてみたり、お休みの日はトマトのヘタを取る、レタスをちぎるなどのお手伝いをお願いしてみるのもいいかもしれませんね。

令和6年4月号 子ども自身の成長ペースを見守りましょう

4月は、入園・入学・進級といった新しい生活が始まる時期ですね。

新しい生活環境に伴いご自身のお子さんと周りのお子さんを比べてしまい「〇〇ちゃんは、△△できているのに、うちの子は大丈夫かな?」と思われたりしませんか。

「隣の芝生は青い」と言うことわざがあるように、周りのお子さんが良く見えてしまいがちです。

そんな時、子どもの成長には個人差があって、その子なりのペースで成長していくことを思い出して「昨日までのお子さん自身」と今とを比べてみてください。

そうすると昨日まではできなかったことが、今は「自分一人で〇〇できるようになっている!」「苦手だった〇〇も取り組めている!」など成長しているところや良いところが見えてくるはずです。

ビデオやスマートフォンでお子さんの様子を記録されている方は、それらを活用して振り返ることも一つの手段ですね。

ささいなことで良いのです。

気づいたことは具体的にお子さんにも伝えてあげてください。きっとお子さんは、自分をよく見てもらえていることで安心感を抱くとともに、今の自分を認めてもらえているという自己肯定感につながっていきます。

ぜひ周りのお子さんと比べるのではなく、生まれてから成長し続けているお子さん自身を見守っていただきたいと思います。

令和5年度

令和6年3月号 親子でお散歩に出かけませんか

あたたかい春はお散歩日和。

ぽかぽかした日差しの中、親子で「ちょっとそこまで」という気持ちでお散歩してみませんか?

お散歩には良いことがいっぱい!

1 親子のコミュニケーションの時間になる

外に出て、子どもの目線になっていろんなものを見ながら歩くと新しい発見ができるはず。「これ、なあに?」といった言葉が出たら、たくさん子どもと会話をするチャンスです。

2 リフレッシュできる

大人は家事や仕事で疲れた時の、子どもはテレビやゲームの後の気分転換に!大人も子どもも階段や坂道を歩くことで運動機能が発達したり、ストレス発散にもなったりします。

3 自然に触れ合える

いつもは車や自転車で通り過ぎる道も、子どものペースで歩くお散歩は五感を刺激する体験がたくさんできます。花の香りや鳥の鳴き声など家の中では気づけないことに出会えます。

4 交通ルールを学ぶ

横断歩道の渡り方や信号の見方、危険な場所を伝える機会にもなります。親子で手をつなぎ、大人は常に車道側を歩くなど安全面のサポートをしっかりしましょう。

お家の周りやいつもの道でも、子どもが見るもの、聞くもの、感じるものを一緒に楽しむことができるお散歩を親子で楽しんでみてはいかがでしょうか。

令和6年2月号 産前産後ヘルパー派遣事業

妊娠中は、つわりや大きなおなかで家事が大変だったり、出産後は、からだの急激な変化から疲れを感じやすく、気持ちも不安定になりがちです。

この時期のママは、パートナーや家族のサポートを受けながら、無理のないように過ごしましょう。

日中に頼れる家族がいないときは、市の子育て支援サービスなどを利用するのもひとつの方法です。

産前産後ヘルパー派遣事業は、ヘルパーが自宅を訪問し、妊娠中や出産後の家事と育児をサポートする事業です。

例えば、ヘルパーに食事の準備から片付け、部屋の掃除などを任せることができます。

また、初めての育児で不安なときは、授乳やもく浴のサポートなども受けられます。

利用には、事前に申請が必要ですので、妊娠中や体調が良いときに申請しておくと安心です。

令和6年1月号 子どもの成長とメディアとの関わり

乳幼児(0歳から5歳)の時期は、「こころ」と「からだ」の基礎づくりをする大切な時期です。

自分を信じる気持ちや相手を思いやる気持ち、体力や運動能力を育てるには、人との直接的な関わりが欠かせません。

近年、スマホ・タブレット・ゲームなどさまざまなメディアの発達・普及が進み、子どもはメディアに囲まれた中で生まれ育っていきます。

メディアの発達・普及は、生活をより便利で快適なものにしてくれたり、新たなコンテンツを提供してくれますが、過度に依存してしまうと生活習慣病を引き起こす要因にもなります。

子どももメディアに長時間依存すると、視力の発達が妨げられたり、からだを使った遊びが減るため運動不足となり肥満になるなど、「小児生活習慣病」のリスクが高まっていきます。今、子どもたちの5人に1人は「生活習慣病予備軍」と言われています。

メディアを利用する場合は、利用時間を1日2時間までなど、目安を設けるようにしましょう。

子どもの健やかな成長には、親が適切な愛情、運動の機会などを与えることが必要です。

今回は、いくつか具体例をご紹介しますので、やってみてはいかがでしょうか。

- 目と目を合わせ、語りかけてあげましょう。

子どもの安心感と親子の愛着が育まれます。

- 絵本の読み聞かせをしてあげましょう。

絵本の読み聞かせは、想像力や感性が育ち、語彙が増え、脳の発達につながるなど、多大な効果があると言われています。また、絵本の読み聞かせを習慣化することで、子どもとのコミュニケーションも一層密になり、子どもの情緒安定にもつながります。 - 一緒に散歩や外遊びなどに出掛けましょう。

親と一緒に過ごす中で、子どもの体力・運動能力・五感・共感力が育まれます。

令和5年12月号 完璧を求めすぎずに

子育て中の毎日は本当に忙しく、目まぐるしく過ぎていきますね。

それでも、食事や環境、習い事等々、なんでも子どもにとって良いものを与えたいと思うのは親心だと思います。

みんな初めて親になるのだから、完璧に子育て出来ないことは当たり前なはずなのに、うまくいかないことについイライラしてしまう・・・。

そんなときに思い出して欲しい言葉は、「まあ、いっか。」。

ときにレトルトの食事であっても、部屋が片付いていなくても、洗濯物がちょっと溜まっていても「まあ、いっか。」と、笑って近くに居てくれるお父さんお母さんの存在に、子どもは「安心感」を感じ、一緒に笑顔になってくれるかもしれませんね。

令和5年11月号 大人の共感

樹木は、光や水、土の養分など、成長に必要な栄養を適度に取り込むことで、太くて強い根や幹がしっかりと育ち、たくましくも環境に適応できる柔軟な樹木となっていきます。

一方で、成長に必要な栄養を適度に取り込めていない樹木は、根や幹が弱く、強い風に耐えきれなかったり、環境に適応できず成長が止まったりしてしまいます。

同じように、人間も成長していくためには“心と体の基礎”がしっかりと育っていることが大切です。

子どもは、日常のさまざまな体験を通して、心も体も成長していきます。

特に乳幼児期の子どもの成長はめまぐるしく、日々変化が見られるのではないでしょうか。

子どもに“強くたくましい心を持つ人に”“思いやりや優しい気持ちのある人に”“人間性豊かな人に”育ってほしいと願う大人は多いと思います。

そのためには、乳幼児期にしっかりとした心と体の基礎を育むことが大切です。

子どもは、いろいろなことに挑戦し、体験する中で「みて!」「できた!」など、嬉しかったこと、楽しかったことなどを大人に伝えてくれます。

またある時は「おもちゃをとられた」「おともだちとケンカした」など、悲しい気持ちや辛い気持ちを伝え、慰めてもらいに来ることもあります。

こうした場面で、子どもの気持ちに寄り添い、一緒に喜んだり悲しんだりするなど“共感”することで、子どもは「自分と同じように感じてくれる人がいる」という“安心感”を得ることが出来ます。

この安心感は、“自信を育む力”“失敗してもめげずに頑張ろうとする力”“自分の気持ちをコントロールする力”“相手を思いやる気持ち”を育ててくれます。

日々の何気ない体験、そして気持ちを共有する時間を大切にして、子どもの成長を支えていきしょう。

令和5年10月号 親子の絆を深めるコミュニケーションの秘訣

親子の絆は、こどもの成長において非常に重要です。良好な親子関係は、こどもの自己肯定感、情緒的な安定感、学習能力に良い影響を与えます。

今回は、親子のコミュニケーションを強化し、より深い絆を築くためのいくつかのアプローチを紹介します。

- 質の高い会話

こどもに興味を持ち、真剣に話を聞くことが大切です。日常の出来事や学校での出来事について話すことを通じて、信頼関係を築きましょう。 - 定期的なファミリータイム

家族全員が一堂に会するファミリータイムを設けましょう。家族で食事を共にするなど、特別な時間を持つことが大切です。 - 電子デバイスの制限

スマートフォンやタブレットなどのデバイスを使用する時間を決めて、家族がリアルなコミュニケーションに集中できる環境を整えましょう。食事中や寝る前にデバイスを使用しないルールを設けることも考えてみてください。

親子のコミュニケーションは、こどもの幸福感と成長に直接影響を与えます。

親が積極的に関わり、愛情と理解を示すことは、こどもにとって非常に重要です。

日常生活の中でこれらのアプローチを実践し、親子の絆を深める貴重な時間を楽しんでください。

令和5年9月号 お子さんの一時的な預かり

今夏は、コロナ禍ではあまり流行していなかったヘルパンギーナなどの感染症が全国的に流行し、多くのお子さんが高熱などに見舞われました。

特に小さなお子さんは、流行する感染症のほかにも、季節の変わり目などに頻繁に発熱するなど、体調不良に見舞われることがよくあります。

保護者の皆さんも「熱は下がったけど、集団での生活はまだ難しいなあ…。でも、仕事も休めないし…。」など、頭を悩ませることがあるのではないでしょうか。

そのような時は「病後児保育」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

病後児保育では、お子さんの病気やケガの回復期に、看護師や保育士といった専門スタッフがお子さんの健康状態をチェックしながら、一時的に保育を行います。

また、病後児保育のほかにも、お子さんが元気な時でも、慶弔事や保護者の通院、育児から少し離れてリフレッシュしたい時などに利用できる「一時保育(一時預かり)」や「ファミリーサポートセンター(子育て援助活動支援事業)」の制度があります。

各種制度をご家庭の事情に合わせて利用していただくことで、「孤育て(孤独な子育て)」にならないよう、そして、子どもも保護者も安心して、笑顔で毎日を過ごしていただければと思います。

各種制度の利用要件や申請方法などを市ホームページに掲載していますので、ご利用の際にはご覧ください。

令和5年8月号 ありがとう

子育てをしていると「ダメ!」「早くして!」など、子どもを否定するような言葉をつい発してしまうものです。

その反面、子どもの向上心を削いでしまっているのでは、とちょっと不安になることがしばしば...。

とはいえ、「すごい!」「えらい!」と連呼するのも少々わざとらしい気がします。

そんな時、子どもにかけてほしい言葉は「ありがとう」。

感謝の気持ち、相手に対する愛情、そして何より人をハッピーにする言葉でもあります。

「お手伝いしてくれてありがとう」「お約束を守ってくれてありがとう」

忙しい時こそ、「ありがとう」を投げかけてあげることで、子どもはきっと「自分のことをちゃんと見てくれている」という安心感に包まれるはずです。

令和5年7月号 子どもの心を育てる食卓

食卓は、ただ単に食事をするだけの場ではなく、子どもの心を育てる場でもあります。自分の家庭の食卓を思い返してみたとき、どのような食卓風景が思い浮かびますか?

食卓を囲む人数の多い・少ないはあると思いますが、そこで交わされる会話、子どもの表情、家族の笑顔は思い浮かびますか?

食卓には次のような特徴があり、子どもにとっては人間形成の土台づくりの場となっています。

(食卓の特徴)

- 相手が一定である

- 距離が近く表情やしぐさが伝わりやすい

- 言葉以外のコミュニケーションがとれる

- 食べ終わるまで席を共にする

- 毎日繰り返される

子どもにとっての食卓は、家族の会話や関係性(上下関係や尊敬の態度など)を感じ取ることができる場であり、それにより会話の技術や人への心配り、問題解決の仕方などを学ぶことができます。

そしてそれらを毎日繰り返し体験できるという食卓は、子どもの成長にとって大切な場と言えます。

反対に、いつも「からしなさい」という言葉が多い食卓や、相手がいない、相手がテレビだったりする食卓は、人との会話も関わりもなく、子どもの成長にとって大切な機会が失われているものとなります。

このような食卓を経験し続けると、子どもは「一人でいる方が楽」、「人と食べることは苦」となっていき、いつしかそれが食卓だけにとどまらず、人間関係の形成にも影響を及ぼしていきます。

毎日繰り返されるものだからこそ、お子さんにとって楽しみとなる食卓であることが大切です。

令和5年6月号 雨具はレインコートがおすすめ

雨降りの日の外出、お子さんがレインコートを着るのを嫌がったり、傘をさしてくれずに困った経験をされたことはありませんか?

小さいお子さんにとって、傘をさすのは意外と難しいことなのです。一定の力も必要ですし、自分が濡れないようにさすにもコツがいります。

小さいお子さんが使う雨具は、傘よりもレインコートがおすすめです。

しかし、レインコートは、ガサガサとして着心地が悪く、着ると一気に暑くなるうえに、着脱が面倒なことなどから着るのを嫌がるお子さんが多いようです。

そんな時は、腕を通す必要がなく、着脱も簡単で、重ね着の嫌な感じの少ないポンチョタイプやケープタイプのものを選ぶのがよいでしょう。

お子さんと一緒にお店に行って、好きな雨具を選んだり、お気に入りの模様やキャラクターのシールを貼って「雨の日にしか会えない特別なお気に入り」にすると、お子さんもウキウキしてくれるかもしれません。

気持ちが沈んだり、イライラしてしまいがちな雨の季節。心のどこかで「多少濡れても構わない」という気持ちも持ちながら過ごしたいですね。

令和5年5月号 ほめ上手でこどもが伸びる

子どもは、ほめられることで信頼感や自己肯定感など、生きていく力を育んでいきます。

子育てをする中で「ほめて育てたい」、でも「どのようにほめれば良いかわからない」ということもあるのではないでしょうか。

そこで今回は、ほめ方のコツや具体的な方法をご紹介します。

(ほめ方の4つのコツ)

・些細なことでもほめる

・結果ではなく過程をほめる

・具体的にほめる

・感謝や気持ちを伝える

(具体的なほめ方)

・良い行動がみられたらすぐにほめ、最後にもほめる

・子どもと目線をあわせて、穏やかな明るい声で話す

・感情をこめて、わかりやすい言葉で伝える

失敗してもできなかったことを指摘するのではなく、挑戦しようとした気持ちを認めてあげることが大切です。

「ほめて育てる=叱らないで育てる」ではないので、時には叱ることも必要ですが、子どもが伸び伸びと成長するために、ママもパパもほめ上手に挑戦してみてはいかがでしょうか。

令和5年4月号 ファミリーサポートセンター

お子さんの入園や入学、ママ・パパの職場復帰など、新生活を迎えるご家庭も多いのではないでしょうか。

春は、慣れない生活での不安や緊張、日々の寒暖差が大きいことなどから、からだや心が疲れやすい季節といわれています。

仕事や家事、育児で忙しい毎日で、自分のことは後回しになりがちですが、ママ・パパの健康も大事です。

省ける手間を省いたり、市の子育て支援サービスを利用したりすることで、ぐっと負担が減ることがあります。

ファミリーサポートセンター(子育て援助活動支援事業)は、子育てを「手助けしてほしい人」と「応援(手助け)したい人」のネットワークをつくり、地域で子育てを助け合う事業です。

お互いに安心して利用や援助活動をしていただけるように、事前に、打ち合わせ(顔合わせ)を行っています。

「残業でお迎えに間に合わない」、「病院に行くので子どもを預けたい」、「たまにはひとりでリフレッシュしたい」、そんなときに利用してみませんか。

利用には会員登録が必要ですので、登録しておくと安心です。

令和4年度

令和5年3月号 家庭内での事故防止

子ども(0歳から14歳)の事故の約7割は家庭内で起こっています。

今回は、1歳前後の子どもを対象に主な事故防止のポイントについてご紹介します。

家庭内で過ごす時間が増えている今、あらためて事故防止について確認してみましょう。

〇リビング

子どもは手に触れたものは何でも口に入れます。

子どもの口には直径39mmの大きさのものでも入るため、子どもの手が届かない高さのところに物を置くようにして、誤飲や窒息の事故を防止しましょう。

〇台所

台所にはやけどの原因となる熱源がたくさんあります。

台所には簡単に入れないように柵をつけたり、熱くなる物は子どもの手が届かない高さのところに置くようにして、やけどの事故を防止しましょう。

〇浴室

子どもは数センチほどの水位でも溺れることがあります。

浴槽に残し湯をしないことや、子どもが浴槽には簡単に入れないような工夫をすることで、事故を防止しましょう。

また、子どもと一緒にお風呂に入るときには目を離さないようにしてくださいね。

事故防止への気配りは、「危ないから○○しないで」「○○しちゃだめ」という言葉を減らし、安全・安心のもと、のびのびと子育てすることにもつながりますので取り組んでみてください。

令和5年2月号 気になる⁈子どもの言葉づかい

お子さんと会話をしていて「そんな言葉どこで覚えてきたの」というような乱暴な言葉づかいに驚いたことはありませんか?

乱暴な言葉を使うことには、子どもなりの理由があります。

幼稚園や保育園に入園して間もない時期は、新しい言葉を覚えてどんどん吸収する時期でもあります。

友達や保護者以外の大人、テレビの影響などで新しい言葉を覚えると、子どもは真似をしたがる傾向があります。

「良い言葉」なのか「悪い言葉」なのかわからず、新しく覚えた言葉をその意味を深く考えずに使っている場合もたくさんあります。

もし、お子さんが乱暴な言葉を使ったとしても、頭ごなしに叱ったり否定することは避け、なぜその言葉を使ったのか、どんなことを伝えたかったのか聞いてみましょう。

そして、その言葉がなぜ「悪い言葉」なのかを伝え、同じような場面ではどのような言葉を使えばよいのか教えてあげましょう。

また、子どもは周りの大人や友達などから言葉の影響を受けやすいので、大人が正しい言葉づかいを心がけることも大切です。

自分自身の言葉づかいにも気を付けながら、親子で一緒に正しい言葉づかいを目指していけると良いですね。

令和5年1月号 「おやつ」=「お菓子」になっていませんか?

疲れた心や体を癒し、リフレッシュする効果もある「おやつ」。

「おやつ」と聞くと何を思い浮かべますか?

チョコレートやクッキー、あめなど甘いものやスナック菓子が思い浮かぶのではないでしょうか。

子どもにとっての「おやつ」は、大人にとっての「おやつ」と位置づけが異なります。

乳幼児期は身体を成長させるため、体重あたりの必要なエネルギー量やたんぱく質量が大人の約2倍となっています。

しかし、小さな子どもの胃はまだ小さいため、大人のように1日3回の食事で必要な栄養が摂取しきれません。

午前や午後の「おやつ」は、足らない栄養素を補給する役割があります。

子どもの成長に必要な「おやつ」ですが、内容や量によっては肥満やむし歯につながり、悪影響をもたらします。

そう考えると、おやつの時間に用意したいものが変わってきませんか?

お菓子だけでなく、素材の味を生かしたおにぎりやふかし芋、季節の果物などを取り入れていくといいですね。

不足しがちなカルシウムが摂れる牛乳や乳製品もおすすめです。

令和4年12月号 等身大の子育て

子育て中のお母さん・お父さんは、育児に家事に仕事にと、忙しい毎日を過ごされていることと思います。

お子さんの誕生・成長に喜びを感じると同時に「この子をしっかり育てなくては」といった重圧感を感じたことはありませんか。子どもが生まれたからといって、いきなり100点満点の完璧な育児ができるわけではありません。初めてのお子さんが1歳なら、「親」としても1歳なのです。完璧な育児を追い求めるのではなく、気負わず等身大の自分で子育てしてみましょう。

忙しい毎日だからこそ、時には「今日はいつもの8割でいい」と自分に言い聞かせて上手に手を抜くことも必要です。頑張りすぎて息切れしてしまう前に、ホッと一息つく習慣をつけておくと、生活にもメリハリがつき、よりよい子育てにもつながっていきます。

令和4年11月号 子どもと一緒に体を動かそう

残暑も過ぎ、草木も紅葉して、秋を感じられるようになりました。

気候が穏やかで過ごしやすい9月から11月は、運動によって基礎代謝を高めるのに最適な時期といわれています。この時期に運動することにより、子どもたちはより丈夫で健康な体へと成長していきます。

市内には、市民ふれあい公園など、のびのびと体を動かせる施設があります。

この機会に子どもと一緒に体を動かしてみてはいかがでしょうか。一緒に外で遊ぶことで、子供の成長を感じたり、普段の生活とは違う一面が見られるかもしれませんよ。

令和4年10月号 朝ごはんを食べよう

朝ごはんをきちんと食べていますか?

私たちは寝ている間にもエネルギーを使っています。夕食でとったエネルギーは朝には残っていません。朝ごはんを食べないと午前中に必要なエネルギーが足りなくなって、イライラしたり、集中力がなくなったり、体がだるく感じることがあります。朝ごはんは1日を元気に過ごす大事なスイッチなのです。

また、幼児期は生活リズムを作る大切な時期です。元気いっぱい過ごせるように、朝ごはんをきちんと食べましょう。

朝ごはんを食べるメリット

1.脳と体がすっきりと目覚める

朝ごはんを食べると食べ物が消化・吸収されてエネルギーとなり、体温が上昇します。

体温の上昇とともに脳が活性化され、集中力や作業能力、学習能力、日中の記憶力が高まります。

2.生活リズムが整う

朝ごはんを食べることで、1日25時間といわれる体内時計がリセットされ、生活リズムが整います。

3.便秘を予防することができる

朝ごはんを食べることで小腸や大腸が動き始め、内臓が目を覚まし、朝の排便につながります。

令和4年9月号 お子さんの一時保育

子どもは可愛くて、幸せな気分にさせてくれる存在です。でも、「大変だ」「困ったな」と思うこともたくさんあるのではないでしょうか?育児に疲れてちょっと休みたい、子どもと少し離れてリフレッシュしたい時もありますよね。

そんな時は、保育所(園)の一時保育、地域交流支援センター「カナリエ」の一時預かりやファミリーサポートセンター(子育て援助活動支援事業)を利用してみてはいかがでしょうか?お子さんと少しの時間離れることによって、心も身体も休まり、お子さんにゆとりをもって接することができるようになります。

自分のため、子どものためにも、ときには誰かに甘えたり頼ったりすることも大切です。

ちょっとしたことでも困ったこと、不安なことがあれば、保育所(園)や富津市ファミリーサポートセンター(地域交流支援センター「カナリエ」)へご相談ください。

令和4年8月号 家族写真を飾ろう

家族写真や子どもの写真をお家に飾っている方は、多いのではないでしょうか。

子どもは、家族が仲良くしている姿や自分が頑張っている姿の写真を繰り返し見ることで、自己肯定感が高まりやすいと言われています。

例えば、生まれたときの写真は、子どもに記憶はなくても、パパやママ、祖父母、兄弟姉妹が喜んでいる様子を見ると、「自分は大切にされ、愛されている」という気持ちがわいてきます。

写真を飾るだけでなく、一緒に見ながら、そのときのエピソードを話したり、子どもが頑張ったことをほめてあげましょう。

また、飾る写真を親子で選ぶのもおすすめです。撮りためたものの中から選ぶのは大変かもしれませんが、パパやママが選ぶ写真と子どもが選ぶ写真は違うこともあり、互いの気持ち理解につながるかもしれません。

データのままにしている写真があれば、ぜひお家に飾ってみてください。

令和4年7月号 パパの育児参加

パパの育児参加、始めは子どもを抱っこするだけでも不安があると思います。でも、できることから始めて習慣化することで、できることを増やしていきましょう。

パパが育児に参加することで、ママとは違った刺激を子どもに与えることができます。例えば、絵本の読み聞かせでは、ママとの声の質や読み方の違い、パパにしっかり支えられての体を使った遊びなど、パパの参加で子どもの世界がより豊かになります。

子どもにとって安心できるパパ・ママとの楽しい関わりは、子どもの協調性やコミュニケーション能力などを育むためにとても重要と言われています。

子育て期を夫婦で協力し、お互いに日ごろの感謝を伝え合いながら、子どもとの生活を楽しみましょう。

令和4年6月号 梅雨にも楽しいがいっぱい!!

外遊びもできない、ジメジメして洗濯物も乾かない…梅雨は、大人にとって憂鬱な時期。でも、梅雨の時期ならではの楽しみ方もあります。

ベランダに空き缶やコップを置いて「雨の音でリズム遊び」を楽しんだり、雨上がりに「雨が好きな生き物を観察する」のも、この時期ならではの過ごし方です。

傘を自分でさせるようになったお子さんには、傘の持ち方や、傘をさして歩く時の注意点などを教えるにもおすすめの季節です。

熱中症や食中毒予防に気づかいながら、この時期ならではの楽しみ方でジメジメした梅雨を乗り切りましょう。

令和4年5月号 子どもとの時間を大切にする方法

育児に仕事、家事と忙しい毎日。「子どもとふれあう時間が少ないから、絆が弱くなってしまうのではないか」と不安に思っている保護者も多いのではないのでしょうか。

お子さんとの絆は時間の長さより「濃さ」が大切!

お子さんと一緒に過ごしていても、保護者がスマホを見ていたり、子どもにテレビを見せているばかりでは、コミュニケーションやスキンシップが取れず、お子さんとの絆が深まることはないでしょう。

お子さんと本気で遊んだり、楽しいことを共有する「ふれあいタイム」を1日10分作る、赤ちゃんの場合も、話しかけたり、目を合わせてやりとりするだけで、お子さんは「忙しいママが自分のためだけに時間を作ってくれた」と実感できます。

仕事のことは忘れ、スマホやテレビから離れて、「子どもと心を共にする時間」を意識して、お子さんとのふれあいを楽しみましょう。

お風呂や通園の時間を利用して、お子さんから今日一日の様子などを聞いてみるなどコミュニケーションを楽しむのもおすすめです。

短い時間でも「濃い」時間を一緒に過ごし、お子さんとの絆を深めていきたいですね。

令和4年4月号 新生活と子どもの心のケア

お子さんの入園や入学、保護者の職場復帰など新しいスタートを迎えるご家庭も多いのではないでしょうか。

春は、新たな環境に期待が膨らむ一方、気づかないうちに疲労やストレスがたまりがちな季節でもあります。

お子さんが、慣れない環境での緊張や不安から、家でわがままになったり、甘えたがったりすることも珍しくありません。いつも以上にお子さんの様子の変化に気を配ってあげることが大切です。

不安やストレスを感じている子どもの心のケアのポイント

- ゆっくり話したり、スキンシップを取る時間を意識的に作る

新生活は、親子ともにバタバタとした生活になりがちです。親子でゆっくり話しをしたり、スキンシップを取ったりするだけでも、子どもの安心感が高まり、「いつもと違うかも?」というお子さんの変化にも気づきやすくなります。 - 子どもの様子を注意深くチェックする

子どもは、小さな変化に気づいてもらえることで、「自分を見てくれている」という安心感が生まれます。連絡帳などを確認し、幼稚園や保育所などでどんな様子だったのか注意深くチェックし、「今日、幼稚園や保育所はどうだった?」だけでなく、「今日もよくがんばったね」と今日一日がんばったことをほめてあげましょう。 - 保護者が自分を追い込みすぎないようにする

「子どもが新しい環境でがんばっているのだから、自分もがんばらなくては…」と感じている保護者も多いと思います。

保護者の心に余裕がなくなると、お子さんの変化に気づくことが難しくなってしまうことがあります。

短時間でもリフレッシュできる時間を作るように意識しましょう。

ファミリーサポートなどを利用し、リフレッシュする時間を作り出すのもおすすめです。

令和3年度

令和4年3月号 お家の中には危険がいっぱい

新型コロナウイルス感染症が再拡大し、家で過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

予期せず起こってしまう不慮の事故によって、毎年200人近い子ども達が命を落としています。

事故による三大死因は、窒息、交通事故、溺死・溺水で、交通事故を除くとそのほとんどが台所やリビング、浴室など家の中で発生しています。

大人のちょっとした注意や気配りで、防ぐことができるものもたくさんあります。

子どもの事故を防ぐこと=大人が目を離しても安全な環境を整えること

子どもの成長はめざましく、昨日できなかったことが今日できるようになっていることもめずらしくありません。

お子さんの成長に応じて、また、お子さんの目の高さで、危険なポイントがないか見直すことが大切です。

さまざまな事故防止ハンドブックが発行されていますので、見直しの参考にしてください。

令和4年2月号 子どもの睡眠と生活リズム

睡眠は、成長期にある子どもにとって心と体を休ませる大切な時間です。しかし、生活が夜型化し、子どもの生活にも影響を与えています。

生活リズムが不規則な子どもは、寝るべき時間に眠らない、眠くても眠れないなど、遅寝遅起きによる睡眠習慣の乱れにより睡眠時間は減少し、それが成長の遅れ・注意や集中力の低下など、発達や学習に大きな影響をもたらすと言われています。

子どもの望ましい生活習慣の形成には、周りの大人の協力や声かけが必要です。家族で生活習慣を見直し、日常生活でできることから取り組んでみましょう。

生活リズムを整えるポイント

- 早起き・早寝を心がけましょう。

「早く起きる」ことから始めてみましょう。太陽光を浴び、朝食をしっかり摂ることで体内時計がリセットされます。 - 日中は体を動かす活動をし、夜の外出は控えましょう。

日中にたくさん体を動かすことでぐっすり眠ることができます。 - 夕食の時間はできるだけ早めにしましょう。

就寝する2時間前には済ませるようにしましょう。 - テレビは早めに消し、寝る前のテレビやスマートフォンは控えましょう。

画面からの強い光を浴びると寝つきが悪くなり、睡眠の質の低下につながります。 - 就寝時はできるだけ部屋を暗くしましょう。

暗い方が熟睡でき、成長ホルモンが分泌されて抵抗力を高める働きがあります。

令和4年1月号 お子さんの靴を正しく選べていますか?

「すぐに靴が小さくなるから」と大きめの靴を選ぶと運動機能の低下や扁平足・外反母趾になりやすく、足に痛みが生じたり、全身に負担がかかってしまうことがあります。すると、外に出ることを嫌がるようになり、子どもの行動範囲を狭めてしまうおそれがあります。

一方、靴が小さくなっていることに気が付かず、合わない靴を履き続けてしまうと、足の発達を阻害してしまうこともあります。

子どもは足の発育が早いため、こまめなサイズ確認が必要です。

正しい靴を選ぶポイント

- つま先の部分は広く厚みはありますか?

子どもは地面をつかむようにして歩くため指を自由に動かせる余裕が必要です。 - かかとまわりはしっかりしていますか?

かかとの骨をしっかり成長させるため、固定をすることで足の変形を防ぐとともに安定した歩行ができます。 - 靴底は足の曲がる位置でしっかり曲がりますか?

サイズが大きいと位置がずれてしまい足に負担がかかります。 - 甲の高さは調節できますか?

子どもの甲の高さに合わせてひもやマジックテープで調節しましょう。

お子さんの靴を選ぶときの参考にしてみてはいかがでしょうか。

令和3年12月号 子どもに伝わりやすい言葉がけ

子どもがなかなか言うことを聞いてくれないとき、どのような言葉がけをしていますか?

忙しいとつい、イライラ口調や否定的な表現になりがちです。

子どもに伝えるときは、否定語より肯定語の方が伝わりやすく、効果的と言われています。

例えば、「走ったらダメ!」より「ここではゆっくり歩こうね」の方が、意味合いは同じでも、次の行動を具体的にイメージしやすくなりますよね。言われる側の気持ちも言う側の気持ちも大きく違うはずです。

このように肯定する言葉がけを意識することで、子どもの気持ちが明るくなってやる気になりますし、親子の笑顔が増えるきっかけになるかもしれません。

| 否定語 | 肯定語 |

|---|---|

| 走らないで | 歩こうね |

| うるさい | 小さな声で話そうね |

| 早くして | あと10数えるまでに |

| 散らかさないで | これを元に戻そうね |

| こぼさないで | 両手で持とうね |

令和3年11月号 お気に入りの絵本を見つけてみませんか?

絵本の読み聞かせには、子どもの成長に欠かせない要素がたくさん散りばめられています。

子どもは、絵本の登場人物の言動を自らの体験に重ねて「うれしい」「楽しい」「悲しい」などのさまざまな感情を抱き、心の変化を知ることで感情が豊かになると言われています。

また、子どもは、絵本を読んでくれるおうちの方の声に安心感を覚え、たくさんの愛情を感じ取っています。

うまく読もうとする必要はありません。おうちの方も一緒に絵本を楽しみながら、ありったけの愛情をこめて読むだけでいいのです。

絵本の中には、すてきな世界が広がっています。大人が読んでも考えさせられたり、感動のあまり涙してしまうお話がたくさんあります。

市内には移動図書館と各公民館に図書室があります。また、市ホームページからアクセスできる、図書システムで本を検索することもできます。

ぜひ、お子さんと一緒にお気に入りの絵本を見つけてみてください。

令和3年10月号 スマホ時代の子育て

スマホやタブレットが広く普及して、生活に欠かすことのできないものとなりました。

お子さんがぐずったとき、外出先で周りに迷惑をかけたくないとき、家事や上のお子さんのお世話で手が離せないときなど、スマホの動画に助けられた経験はありませんか?

便利だけど育児にスマホを使ったら、子どもに何か影響があるのではないかと心配している方も多いのではないでしょうか。

小学校に入学するまでの期間は、目の発達に最も大事な時期です。スマホを見続けていると、近視になるリスクが高まったり、片方の目の瞳が内側によって左右の視線がずれる「急性斜視」や「ドライアイ」、このほか寝る前にスマホの強い光を浴びることによる「睡眠障害」などを引き起こす危険性があります。

また、お子さんが不適切なサイトを閲覧しないよう配慮も必要です。

お子さんを守るポイント

- 時間を決めて長時間見せない。

- 座った姿勢で画面を離し正面から見せる。

- 「フィルタリング」機能などの安全設定をしっかり行う。

家族で話し合い、ルールをつくり、スマホやタブレットを上手に利用しましょう。

令和3年9月号 災害時の備えを見直そう!

台風や集中豪雨などの風水害が増える時期になりました。いざという時のために、大人用の防災グッズに加えて、お子さん用の防災グッズも見直し、備えておきましょう。

お子さんがいる世帯では、お子さんの年齢に合わせた準備が必要です。

特に、赤ちゃんや小さなお子さんは、おむつや離乳食など月齢によって必要なものが変わりますが、避難先で月齢にあった物資が手に入るとは限りません。

また、避難先での生活では、ストレスなどから母乳が出にくくなることも考えられます。調乳の必要がなく、そのまま飲める液体ミルクを用意しておくと安心です。

母子健康手帳や健康保険証などは、すぐに持ち出せるように常用バックに入れて持ち歩くことをおすすめします。

市が発行した「子育て応援ガイドブック2021年版」にも防災グッズチェックリストを掲載(市ホームページから閲覧できます)していますので、ご活用ください。

お子さん用の防災グッズを備える3か条

- お子さんを連れて避難することを前提に、持ち出し品は最小限にまとめましょう。

- お子さんが食べ慣れたものや、アレルギーがある場合は対応食を多めに用意しましょう。

- 普段から非常食や消耗品(おむつ等)を備蓄し、年齢に合わせて中身を見直しましょう。