あしあと

竹岡保育所の保育風景

- 初版公開日:[2013年03月28日]

- 更新日:[2022年6月30日]

- ID:2354

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ページ内目次

サンタさんが来たよ♪

令和7年12月 サンタさんが来たよ♪

24日は、子どもたちが楽しみにしていたクリスマス会がありました。

12月初めにサンタさんから手紙が届き、その後、数回にわたって手紙のやり取りをしました。クリスマス会の日時や園児全員の名前など、サンタさんからの質問に答えたり、楽しみにしている自分たちの気持ちを書いたりと、年長児を中心に、皆で相談しながら期待を膨らませて手紙を書いている姿はとても楽しそうでした。

手紙が届く場所も置く場所もクリスマスツリーの上で、毎回ワクワクドキドキしながら確認していた子どもたち。手紙が届くと、「ここからサンタさん入ってきたんじゃない⁉」「足跡あるか見てみよう!」などと大盛り上がりでした。クリスマスツリーは、子どもたちにとってサンタさんとつながる特別な存在になっていきました。

クリスマス会当日、心待ちにしていたサンタさんが鈴の音とともに登場すると、「やったー!」と大喜びする子や、驚いて呆然とする子など、それぞれ反応が違い、とても可愛らしかったです。サンタさんから一人ひとり、楽しみにしていたプレゼントをもらい、頭をなでてもらったり、握手をしてもらったりして、恥ずかしそうにしながらも嬉しそうな表情を見せていました。そして、子どもたちから「ジングルベル」の歌をプレゼントし、「また来てね♪」と約束して、さようならをしました。

サンタさんが帰った後は、年長組と担任保育士が驚き連続のマジックショーを見せてくれたり、さつまいもチップスやフルーチェを皆で作ったり、最後まで大盛り上がりでした。サンタさんとの手紙のやり取りから始まり、楽しいこと盛り沢山で、大満足のクリスマスとなりました。

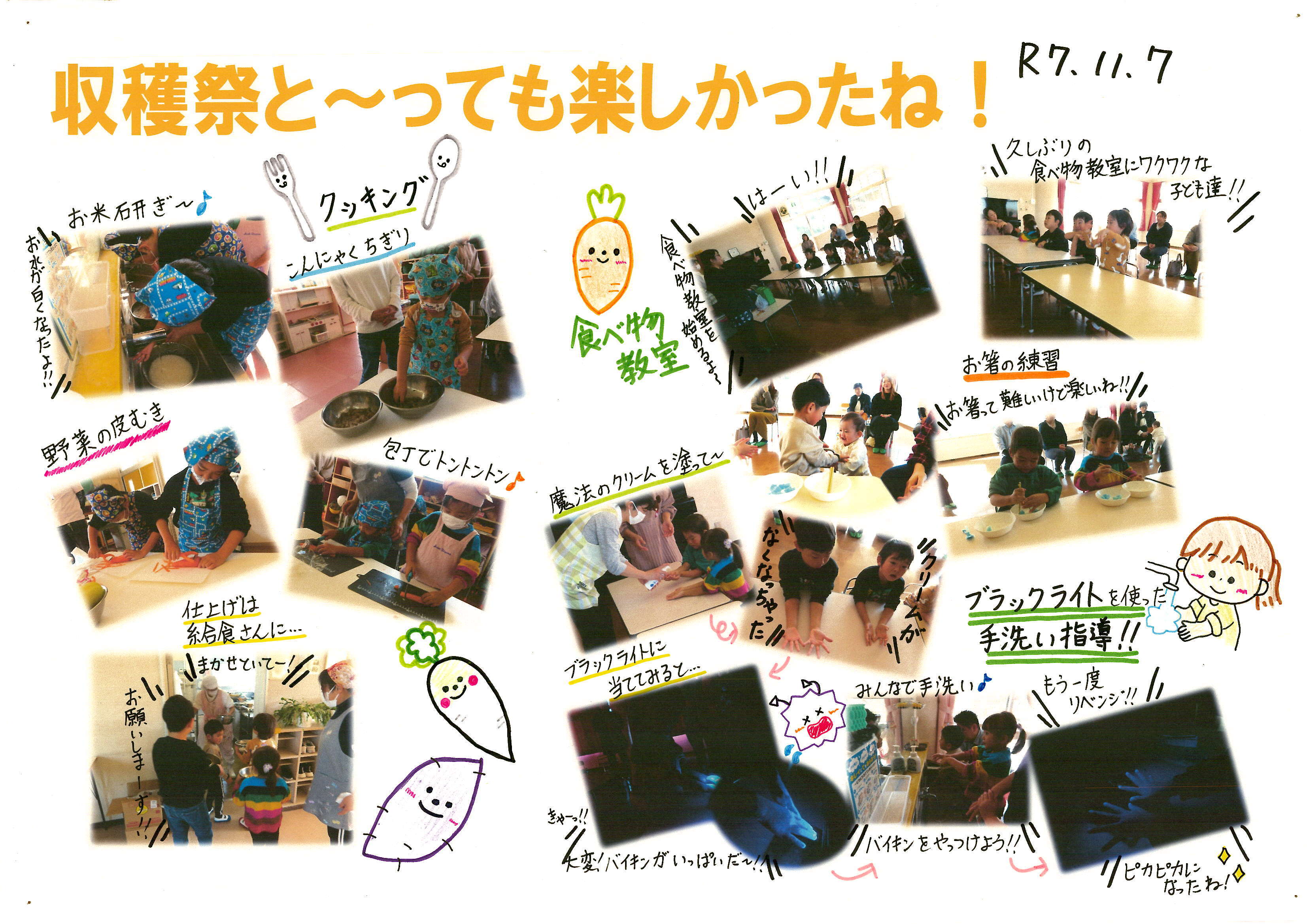

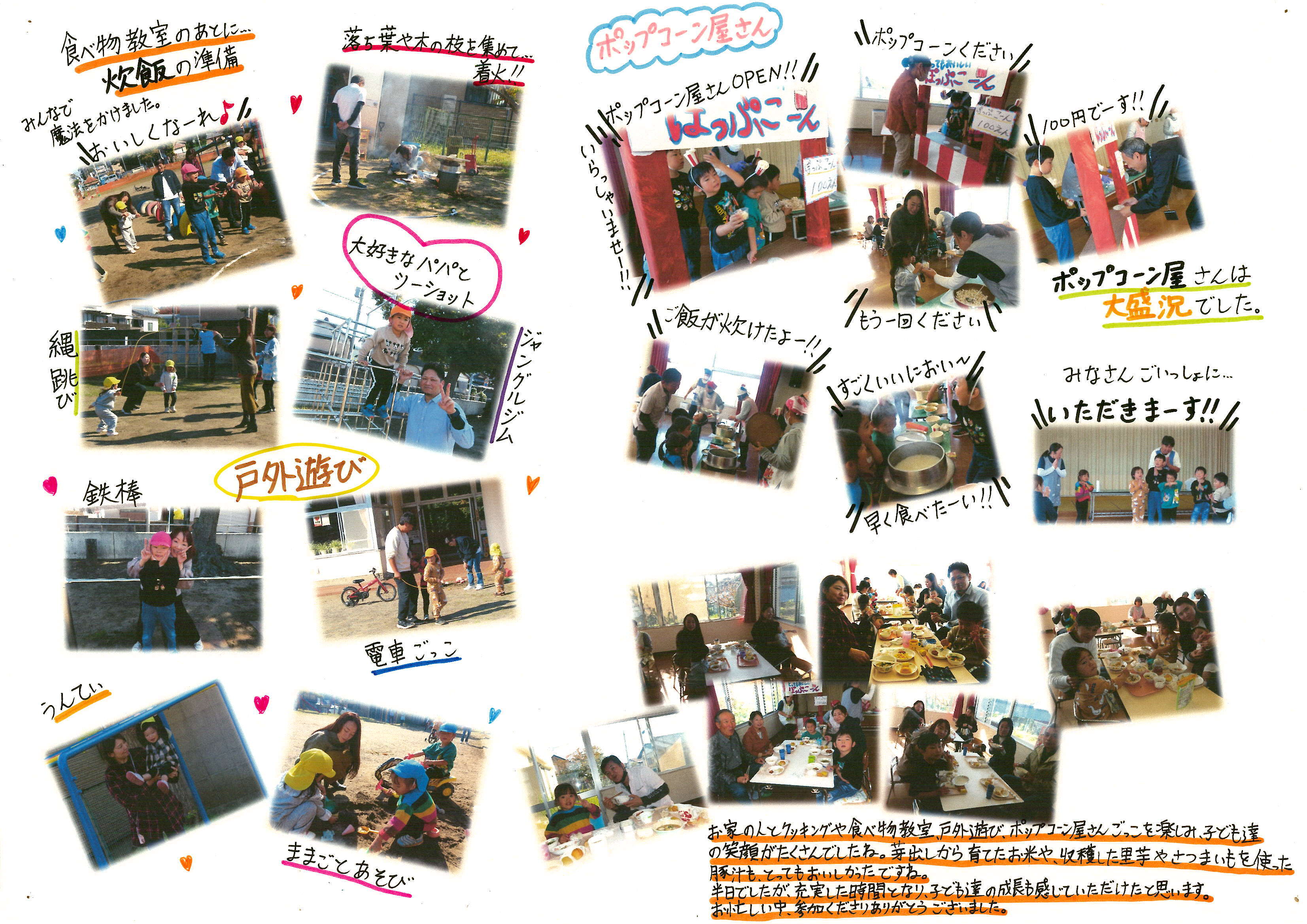

収穫祭楽しかったね♪

令和7年11月 収穫祭楽しかったね♪

4月の進級パーティーで、親子一緒に行ったバケツ稲の種まきから始まったお米作り。秋には大きく育った稲を親子で刈り取り、さらに畑の先生(込宮さん)のご厚意で、田んぼでの田植えや稲刈り体験もさせていただきました。その後、子どもたちと牛乳パックや野球ボールを使って脱穀ともみすりをして、美味しいお米がたくさん収穫できました。

そして今年も、おうちの方やお世話になっている地域の皆さんを招いて収穫祭を行いました。園庭の釜戸でお米を炊き、体験農園(飯田さんの畑)で収穫したさつまいもや保育所の畑の野菜を使って、子どもたちと豚汁を作り、みんなでおいしくいただきました。

収穫祭の様子は、日々保護者の皆様に発信しているドキュメンテーションにてご覧ください。

竹岡保育所体験農園でさつまいも掘り♪

令和7年10月 竹岡保育所体験農園でさつまいも掘り♪

6月に竹岡保育所体験農園で植えたさつまいもの苗が大きく育ち、収穫時期を迎えました。今年は体験農園を貸してくださっている飯田さんのご厚意で、金谷・中央・峰上保育所のお友だちも参加し、4園で賑やかに楽しくさつまいも掘りをしました。

「たくさんあるから頑張って掘ってね」という飯田さんのお話の通り、次から次へと出てくる大きなおいもに大喜びで、大きい子から小さい子まで嬉しそうに掘っていました。いろいろな形のおいもがあり、「雪だるまみたーい」「ボールみたい」「面白い形のがあったよ!」とお友だちと楽しそうに見せ合い、盛り上がっていました。

大きく育ったおいもは、なかなか掘れず「うーん!うーん!抜けない…」と苦戦していました。すると、お友だちが自然に集まり始め、みんなで力を合わせて「うんとこしょ!どっこいしょ!」と掛け声をかけながら、一つのおいもを抜きました。まるで、絵本“おおきなかぶ”を一場面のようで微笑ましくもあり、子どもたちの団結力にも驚かされ、すごいなと感心しました。

防災訓練&パッククッキング

令和7年9月 防災訓練&パッククッキング

9月1日は防災の日。保育所でも、地震発生と津波警報が発令されたことを想定して、防災訓練を行いました。

漁協付近をお散歩中に、保育士が緊急地震速報を流して訓練を開始。旧竹岡小学校まで避難しました。警報音が鳴った時は驚いた様子の子どもたちでしたが、保育士の話をしっかり聞き、暑い日でしたが少し距離の離れた旧竹岡小学校まで、速やかな避難ができました。

保育所では、毎月いろいろな災害を想定して避難訓練を行っているので、あわてたり怖がったりすることなく最後まで真剣に参加し、頼もしい姿でした。日頃からの訓練の積み重ねの大切さを感じました。

防災訓練の数日後、災害時に簡単に調理できる、ビニール袋を使ったパッククッキングで、カレー作りを行いました。野菜の皮をむいて切り、耐熱ビニール袋に具材と調味料を入れてしばり、沸騰した鍋に入れて30分煮たら完成です。

食生活改善サポーターさんがお手伝いに来てくださり、やさしく教えてもらったり、煮ている間に紙芝居を読んでもらったりしたので、最後まで楽しみながら作ることができました。

ビニール袋に材料を入れる時は、何グラムかを確認しながら真剣に入れている子どもたちでしたが、カレー粉を入れた時にフワッとカレーの匂いがすると、「いいにおーい!」とニッコリ♪とてもかわいい表情でした。

そして出来上がると大喜びの子どもたちで「おいしいね!」と嬉しそうに話し、あっという間に食べ終わりました。自分たちで作ったカレーの味は格別なのでしょうね♪大満足の子どもたちでした。

夏の遊びをたくさん楽しみました♪

令和7年8月 夏の遊びをたくさん楽しみました♪

今年の夏も猛暑でしたが、子どもたちは暑さに負けず、元気いっぱい夏の遊びを楽しみました。その様子を、保育所で日々保護者に発信しているドキュメンテーションでお伝えします。

【ボディペインティングを行いました!】

プール遊び、泥や水遊びの他に、ボディペインティングも子どもたちが大好きな夏の遊びです。いろいろな色で、体じゅうに絵を描いたり大きな紙に手形を押したり、思いきり楽しんでいました。

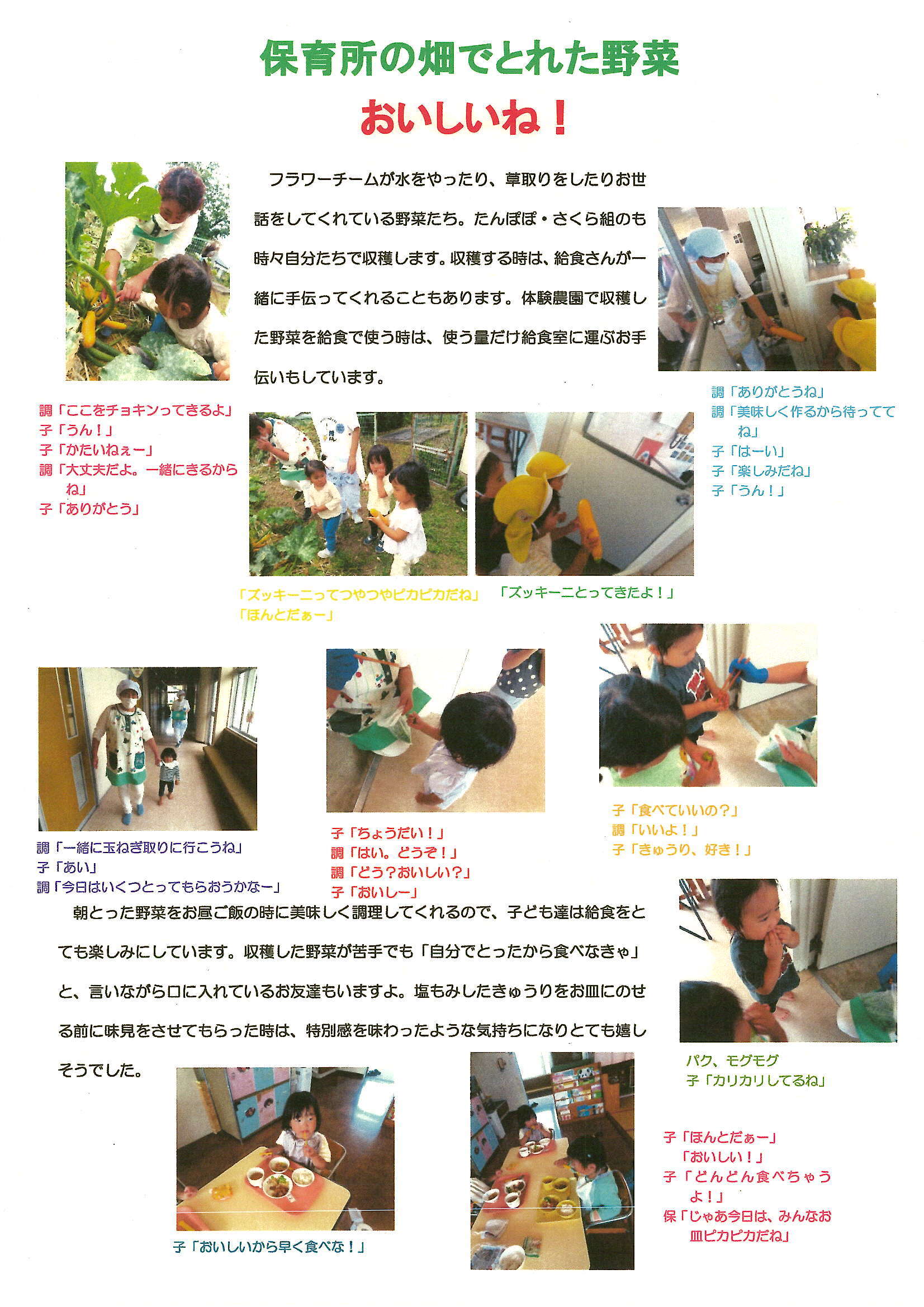

【保育所の畑でとれた野菜おいしいね!】

毎月、畑の先生(込宮さん)が来てくださり、3,4,5歳児の子どもたちと一緒に野菜作りをしています。1,2歳児の子どもたちも収穫や給食室まで野菜を運ぶお手伝いなど、はりきってしてくれています。自分たちで育て収穫した野菜は美味しさも格別で、苦手な野菜も食べられる子が増えています。

【稲刈り体験楽しかったよ!】

5月に田植え体験をさせていただいた、畑の先生(込宮さん)の田んぼの稲が立派に実り、稲刈り体験をさせていただきました。たくさん収穫でき、子どもたちも大喜びでした。

七夕まつり おみこしわっしょい♪

令和7年7月 七夕まつり おみこしわっしょい♪

今年も、竹岡の町をお神輿を担いで練り歩く、お祭りの季節がやってきました。お祭りの話をすると、大喜びの子どもたち。年長さんが七夕まつりのポスターを作ってくれ、地域の商店や郵便局に貼らせていただきました。

お祭りの衣装は、昨年度に好評だった染め物に、親子で楽しく挑戦しました。輪ゴムや割りばしなどを使って布を絞って染めると、一人ひとり違った素敵な模様のTシャツが出来上がり、お祭りをより華やかにしてくれました。

そして当日、今年も金谷保育所のお友だちが遊びに来てくれ、賑やかに始まりました。ピッピッという笛の音に合わせ、「わっしょい!」「わっしょい!」と元気いっぱいお神輿を担ぐ子どもたち。地域の方々が見にきてくださり「賑やかでいいね!」「頑張って♪」と声をかけてくれたことで、子どもたちはますます張り切り嬉しそうにお神輿を担いでいました。

また今年も、獅子舞が一緒に練り歩き、地域の方々の頭も噛ませていただく場面がありました。「縁起がいいね」「ありがとう」と声をかけていただき、皆さんに喜んでいただけたことが嬉しかったです。保育所の行事ではありますが、地域の方々の温かい声援や見守りに支えられてお祭りを行うことができ、地域との繋がりを改めて感じることができました。とても嬉しく、ありがたい気持ちででいっぱいです。

最後まで元気いっぱいお神輿を担ぎ「楽しかったね!」と、大満足の子どもたち。七夕まつりが終わった後も、しばらくの間は「わっしょい!ピッピッ!」「わっしょい!ピッピッ!」という元気な声が保育所中に響き渡るほどで、お祭りごっこは大盛り上がりでした。

磯遊び大好き♪

令和7年6月 磯遊び大好き♪

保育所の近くにある海は、大潮の時には広い磯が現れ、子どもたちにとって大好きな遊び場所のひとつになっています。磯遊びの時期を楽しみにしていた子どもたちは大喜び。カニや魚を見つけて捕まえたり、イソギンチャクを指で押して潮が噴き出すことを楽しんだりと、大きな子から小さな子までみんな夢中で遊び、満喫しています。

そして、今年も磯に入ってすぐに見つけたアメフラシ。「プニプニするね」「柔らかいね」「紫色になったよ!」とグロテスクな見た目にも動じず、しっかり両手でつかみ感触を楽しんでいました。さすが竹岡っ子♪頼もしい姿です。

またある時は、潮だまりに取り残された全長20センチほどの赤ちゃんのサメを発見。本やテレビで見て知っていても、間近で本物を見ることは初めての子がほとんどで「サメだ!」「すごいね!」と興味津々。保育士が捕まえ、恐る恐る直接触ってみる子どもたち。「ザラザラしてるよ」と、サメ肌の感触を味わっていました。磯ならではの貴重な体験をすることができます。

お魚いっぱい♪

令和7年5月 お魚いっぱい♪

天気の良い日に1歳児と2歳児で漁港方面へ散歩に出かけました。ちょうど漁を終えた船が漁港に帰ってきて、たくさんの魚が水揚げされているところでした。漁師さんたちが「見てっていいよ」と優しく声を掛けてくれたので、間近で魚が泳いだりたくさん並んだりする様子を見せてもらう事ができました。

「あ!あ!」と嬉しそうに指をさして保育士に教えてくれる子や「目あるね、口もあった」と嬉しそうに話す子、いけすを泳ぐ魚をじーっと真剣な表情で見つめている子など、それぞれ異なる反応を見せながら食い入るように見ていました。

普段、調理された魚は見たり食べたりしていますが、魚そのままの姿を見ることや、大量に並ぶ魚を見る機会は少ないので、貴重な体験になりました。また、いつもは元気いっぱい活発に遊んでいる子どもたちですが、この時は最後まで全員静かに見ていました。小さい身体でいろいろな事を感じとり、気持ちを巡らせているんだなと感じ、保育士も子どもたちのそんな姿を見ることができて嬉しかったです。

こいのぼり&たけのこ掘り

令和7年4月 こいのぼり&たけのこ掘り

【白狐川のこいのぼり】

竹岡インター近くの関山地区の方たちが飾ってくれているこいのぼりを、今年も見に行きました。白狐川を越えて泳ぐたくさんのこいのぼりに「すごーい!いっぱいだね♪」と大喜び。「私はあの赤いこいのぼりがいい」「僕は金のがいい」とそれぞれ好きなこいのぼりを見つけたり、手の届くこいのぼりに触れたりして楽しみ、大はしゃぎの子どもたちでした。

また近くの田んぼでいろいろな生き物を見つけたり、あぜ道でたんぽぽの綿毛を見つけてとばしたり、自然を満喫しながら遊びました。たくさん遊んだ後は関山公民館をお借りして、こいのぼりの近くで昼食を食べ「楽しかったね‼」と嬉しそうに帰ってきました。

【たけのこ掘り】

今年も畑の先生の山で、たけのこ掘りをしました。はりきって保育所を出発し、畑の先生を見た瞬間、子どもたちは「あ!おばあちゃんだー!」と嬉しそうにかけ出し、その光景は感動的な再会シーンのようでした。畑の先生が大好きな事が伝わってきました。

山に入ると、地面から少しだけ顔を出すたけのこを上手に見つけ「あったよ!」「固いなぁ」「たけのこに負けないぞ!」と夢中で掘り、たくさん収穫できて大喜びの子どもたちでした。

急な斜面で掘っている際に、大きい子が小さい子に登り方を教えたり手助けしたり、子どもたちの優しい一面が見れました。また帰り際では、片付けをしている時に「おばあちゃん、ありがとう」とお礼を言う子どもたちでした。誰か言われることなくお友だちに優しくしたり、自然に感謝の気持ちを伝えたりする姿がとても素敵だなと感じ、大切にしていきたいと思いました。

ありがとうの会

R7年3月 ありがとうの会

3月で卒園する年長I君に、ありがとうの気持ちを伝えたいと、年中少児を中心にどんなことをしたら喜んでくれるかと話し合い、いろいろと計画をたてみんなで楽しい時間を過ごしました。その時の様子をお知らせします。

【思い出散歩】

「たくさん散歩に行って楽しかったね」「また行きたいな」という会話から、みんなで思い出の場所を巡る「思い出散歩」に出かけることになりました。

出発の日、最初は磯遊びなどでたくさん遊んだ海方面に行きました。すると、夏に乗船体験をさせてくれた年中児H君のおじいちゃんに会い、「これが届いてたよ」と封筒をもらいました。開けてみると写真数枚とパズルのピースが一つ入っていました。実は、思い出散歩をより楽しめるようにと、保育士からのサプライズ企画として、散歩の行き先のヒントになる封筒を、思い出の場所に隠したり地域の方にお願いしたりしていたのです。

子どもたちは、写真を頼りに「これ畑の先生の家だよね?」「行ってみる?」などと相談したり、「これ知っていますか?」と地域の方に聞いたりしながら、次々にパズルのピースを見つけていきました。地域の方たちも「あったかな?探してごらん」などと、子どもたちに合わせて一芝居してくれて、その優しさが本当にありがたかったです。

そして、最後のピースはI君の田植え稲刈り体験をさせてもらった田んぼだと推測した子どもたち。I君がお母さんに電話をし、おうちに封筒が届いてないか確認して、最後のピースを持ってきてもらいました。ようやく完成したパズルは、この1年、園外保育に出かけた思い出の写真でした。「ここ行ったね」「○○もしたね」と思い出話を嬉しそうにする子どもたちでした。

【クレープ作り】

楽しかったクッキングを「またやりたい」と、みんなでクレープ作りをしました。

クレープ生地を薄く伸ばすことが少し難しかったけれど、真剣にクルクルと伸ばしていき上手に焼けました。トッピングのバナナとクリームの甘い香りに、自然と笑みがこぼれる可愛い子どもたちでした。

【プレゼント】

「I君にプレゼント、渡したい」と、プレゼント作りもしました。兄姉のいるお友だちが「小学校は鉛筆使うよ」と教えてくれたので、鉛筆立てを作ることになりました。また「I君みたいに字が書きたい」と、保育士と一緒にお手紙も書きました。一生懸命作ったプレゼントを渡すと、I君はとても喜んでくれ、みんなもとても嬉しそうでした。

竹岡保育所から天羽小学校に行く年長児はI君一人だけです。でも小学校に行けば、交流保育で一緒に遊んだお友だちがいます。初めてのことばかりでドキドキするかもしれないけど、I君らしく頑張れ‼応援しているよ。

2月も楽しく過ごしました♪

令和7年2月 2月も楽しく過ごしました♪

今月はバスに乗って思い出の地に出かけたり、みんなでパン作りをしたりして楽しみました。その様子を、保育所で日々保護者に発信しているドキュメンテーションでお伝えします。

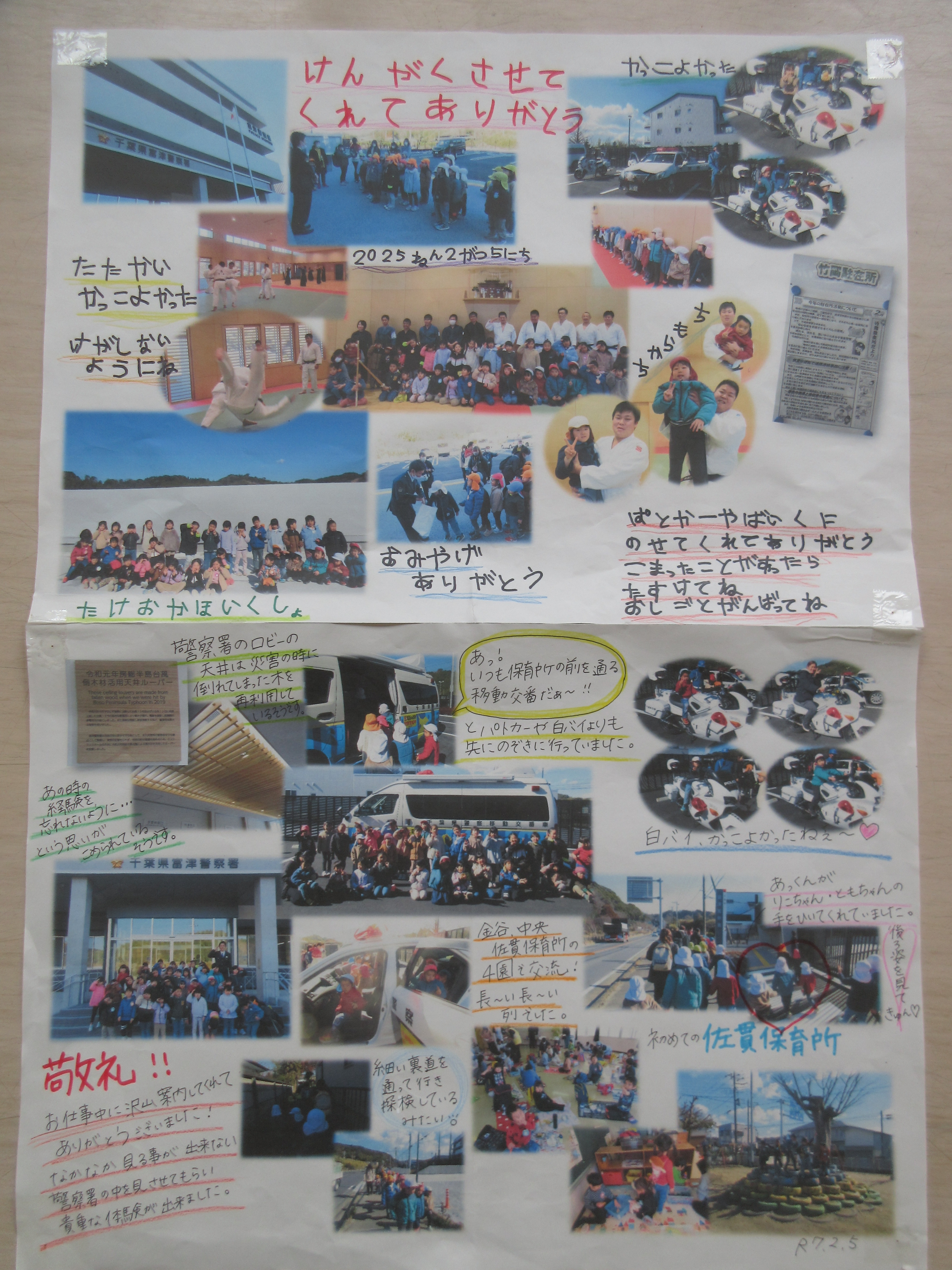

【富津警察署見学】

新しくなった富津警察署に、佐貫保育所・金谷保育所・中央保育所の4園で見学に行ってきました。柔道場や屋上を見たり白バイに乗せてもらったり、大満足の子どもたち。見学後は佐貫保育所にて、みんなで昼食を食べて交流しました。

【消防防災センター見学】

いつもは3歳児から5歳児で出かけているバスに乗っての園外保育。今回は、1歳児から2歳児も一緒にバスに乗って消防防災センターへ出かけました。たくさんの消防車や救急車を間近で見て、嬉しそうでした。

消防署見学の後は、富津市役所市長室にお邪魔させて頂きました。1月に高橋市長が保育所に来てくださった時に、さざんか染めを見てもらったので、完成したタペストリーを届けに行きました。とても喜んでくださいました。

【パン教室】

久治製パンの白井さんご夫妻と一緒に、パン作りをしました。毎年ボランティアで来てくださり、子どもたちも楽しみにしているパン教室。とても優しく丁寧に教えてくださるので、今年も大きい子から小さい子まで、みんなで楽しみながらおいしいパンをたくさん作ることができました。

【館山運動公園・渚の駅たてやま】

夏に遊びに行った館山運動公園。「すごく楽しかったから、また行きたい♪」とリクエストがあり、中央保育所のお友だちと一緒に遊びに行きました。渚の駅たてやまにも寄り、さかな君の博物館に行き、一日たっぷり楽しんできました。

保育所に絵本作家さんが遊びに来てくれました♪

令和7年1月 保育所に絵本作家さんが遊びに来てくれました♪

27日に、ちいさなかがくのとも10月号「さつまいももち やけたかな」の作者平田景さんが遊びに来てくれ、一緒にさつまいももちを作りました。

なぜ、保育所に絵本作家さんが来てくれたのかというと…。10月に竹岡保育所体験農園(竹岡在住飯田さんの畑)で、中央保育所と金谷保育所のお友だちとさつまいも掘りをしました。そのさつまいもを使って、どんなお料理をしようか相談すると「この本のおもち、作りたい」とA君から提案がありました。そこで中央保育所のお友だちとの交流会でさつまいももちを作って、みんなでおいしく食べました。(10月の保育所ホームページ参照)その後、栄養士さんにおいしかったと報告したところ、富津市立保育所のおやつ献立に取り入れてくれました。

このエピソードが作者の平田さんの耳に入ると、とても喜んで「ぜひ遊びに行きたい」と言ってくださり、今回の交流に繋がりました。平田さんが来てくれることを知ると、驚きながらも大喜びしていた子どもたち。中央保育所のお友だちと一緒に準備して、楽しみにしていました。

交流会当日は、楽しみに待っていたものの、やはり最初は緊張気味の子どもたちでした。平田さんが「景ちゃんって呼んでね」と言って、可愛いみかんの服に着替え「富津のおいしいものは何?」と子どもたちに質問しながら、即興で食べ物の絵を描いたり、絵本を読んでくれたり楽しませてくれました。また、平田さんの地元の三浦大根をお土産にいただき、その大きさに驚いていました。

そんな楽しい時間を過ごしていると、ちょうどお昼の時間になり、給食を一緒に食べました。そして給食後は絵本に似顔絵入りのサインをしてもらい、世界に一冊の絵本の宝物ができました。

いよいよ、さつまいももちづくり。平田さんに「さつまいももち やけたかな」の絵本を読んでもらいスタートしました。平田さんに作り方や、よく揉み込むなどのおいしくなるコツを教えてもらいながら、作り進めていきます。「おいしくなーれ♪おいしくなーれ♪」とみんなでおまじないをかけながら、太陽やうさぎなど自分の好きな形にしてホットプレートで焼きました。

焼き上がると、みんな大喜び。平田さんが出来たてホヤホヤのさつまいももちを2つに割って「のびる、のびるー」と、おいしそうにのびる様子を見せてくれました。みんなで「おいしいね♪」と言いながら嬉しそうに食べ、大満足の子どもたちでした。お土産に頂いた三浦大根も調理員さんに煮てもらい、一緒においしくいただきました。

最初に「さつまいももちをつくりたい」と言ったA君が、「遊びに来てくれてありがとう!」と平田さんにお礼を言うと「嬉しいよ、ありがとう」と平田さんからも言ってもらい二人で抱き合い、すっかり仲良しになりました。

あっという間に時間は過ぎ、お別れの時。子どもたち手作りの名前プレートや染め物タペストリーと、中央保育所のお友だちと一緒に作ったお手紙を渡し、「また会おうね」と約束し見送りました。

もう一つのお土産で頂いたさつま芋(安納こがね)は、後日、焼き芋にして食べました。子どもの「これ、やってみたい」というつぶやきがどんどん広がって、作家さんとの交流会にまで繋がりました。交流会後も手紙やファックスのやりとりをしています。平田さん、素敵な経験をありがとうございました。

お問い合わせ

電話・ファクス: 0439-67-8504