あしあと

内裏塚古墳群

- 初版公開日:[2013年03月18日]

- 更新日:[2025年10月22日]

- ID:851

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

内裏塚古墳群 史跡追加指定記念講演会 -東日本最大級の海辺の古墳群-

令和7年9月18日に「内裏塚(だいりづか)古墳群」として国指定史跡になったことを記念して、内裏塚古墳群の歴史について多くの皆さんへ広く知っていただき、古墳群の今後の保存・活用に繋げることを目的に記念講演会を開催します。

当時の日本列島内外の情勢と内裏塚古墳群の関係やその歴史的価値、過去の発掘調査成果についての講演のほか、内裏塚古墳群から出土した「なりかぶら」「金銅製胡籙金具(こんどうせいころくかなぐ)」「人物埴輪」などの特別展示も実施します。

日時

令和7年11月22日(土曜日)午後2時から(午後1時15分開場)

場所

富津公民館ホール(富津市新井932-34)

参加費

無料(事前申込不要)

講演内容

- 笹生 衛(國學院大學神道文化学部教授)

『内裏塚古墳群の歴史的な意味とは何か-古代国家の形成と東アジア情勢から考える-』 - 小沢 洋(富津市文化財審議会委員)

『内裏塚古墳群の調査成果について』

「内裏塚古墳群」として国指定史跡となりました

国の文化審議会は、令和7年6月20日に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、国指定史跡 内裏塚古墳について、周辺の上野塚古墳、九条塚古墳、古塚古墳、稲荷山古墳、三条塚古墳、割見塚古墳、亀塚古墳の7基を加えた「内裏塚古墳群」として、史跡の追加指定及び名称変更するよう文部科学大臣に答申しました。

このたび、令和7年9月18日付けで官報告示され、正式に「内裏塚古墳群」として国指定史跡となりました。

内裏塚古墳群とは

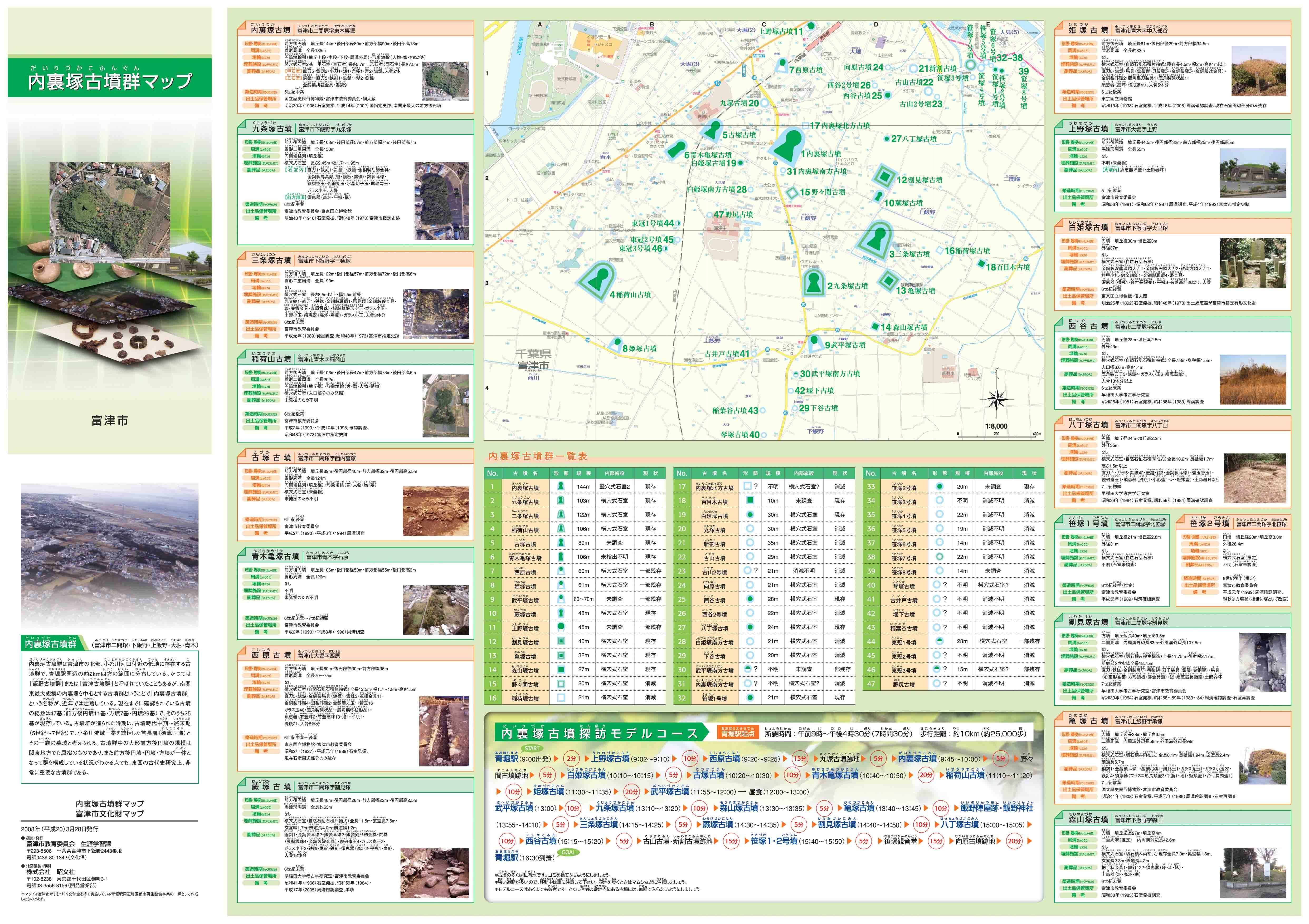

内裏塚古墳群は富津市の北部、小糸川河口付近の低地に存在する古墳群で、JR内房線青堀駅周辺の約2km四方の範囲(富津市二間塚・下飯野・上飯野・大堀・青木)に分布しています。かつては「飯野古墳群」または「富津古墳群」と呼ばれていたこともありますが、南関東最大規模の内裏塚を中心とする古墳群ということで「内裏塚古墳群」と呼称しています。

現在までに確認されている古墳の総数は49基(前方後円墳 11基・方墳 7基・円墳 19基・墳形不明12基)で、そのうち23基が現存しています。古墳群が造られた時期は、古墳時代中期から終末期 (5世紀から7世紀)で、小糸川流域一帯を統括した首長層(須恵国造(すえのくにのみやつこ))とその一族の墓域と考えられます。

当古墳群は、標高8m前後の沖積地上に造営され、北東から南西方向に形成された複数の砂丘列の高まりを利用して築造されています。富津市は、東京湾に向かって突き出す富津岬が三浦半島に迫り、東京湾内でも最も対岸に接近した地域となっており、この砂州の周囲は、古くから交通の要衝として、重要な位置を占めていたと考えられています。

古墳群中の大型前方後円墳の規模は関東地方でも屈指のものであり、また前方後円墳・円墳・方墳が一体となって群を構成している状況がわかる点でも、東国の古代史研究上、非常に重要な古墳群です。

当古墳群の中で、墳丘規模が最大で築造年代が最も古い前方後円墳である内裏塚古墳は、平成14年に国指定史跡となり、内裏塚古墳に次ぐ大型の前方後円墳である上野塚古墳、九条塚古墳、古塚古墳、稲荷山古墳、三条塚古墳、大型の方墳である割見塚古墳、亀塚古墳を含んだ「内裏塚古墳群」として、令和7年に国指定史跡となりました。

内裏塚古墳(富津市二間塚)

上野塚古墳(富津市大堀)

稲荷山古墳(青木)

内裏塚古墳群出土遺物

三条塚古墳(富津市下飯野)石室

内裏塚古墳群空撮(千葉県提供)

内裏塚古墳群マップ

「マップ」や「おすすめコース」をダウンロードして、内裏塚古墳群を歩いてみませんか?

添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。